Autour du lac

La province du Nord, la Galilée, est particulièrement fertile et verdoyante. Son pôle d'attraction est certainement le lac de Tibériade. Ce lac est encore appelé mer de Kinnéreth, en raison de sa forme qui rappelle celle d'un kinnor (sorte de lyre ancienne). le niveau de ses eaux est de 210 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il mesure 21 kilomètres de long du nord au sud et sa plus grande largeur est de 12 kilomètres, la profondeur de ses eaux se situe entre 40 et 50 mètres.

Hérode Antipas donna le nom de l'empereur Tibère à la

ville qu'il fonda sur les bords de ce lac, en 18 après Jésus-Christ, pour en

faire la capitale de la Galilée. Tibériade était une ville païenne, les

riches romains aimaient venir y prendre les eaux aux sources thermales chaudes

dont les propriétés curatives étaient connues. Les juifs dédaignaient cette

ville, ce qui explique le peu de place qu'elle occupe dans les évangiles. Au

moment de la première guerre juive, Flavius Josèphe la fit fortifier. Après

la chute de Jérusalem, le Sanhédrin, d'abord émigré à Jamnia, sur la route

de Beer-Shéba, vient s'installer à Tibériade, créant une école talmudique

importante. C'est là que vit le jour la Mishna vers 200 de l'ère chrétienne,

le Talmud de Jérusalem au quatrième siècle. Au sixième, on y inventa un

système de ponctuation qui devait servir à vocaliser les textes

hébreux : c'est la naissance de l'alphabet massorétique de Tibériade.

La rive nord-ouest du lac de Tibériade connût la plus grande partie du ministère galiléen de Jésus. D'ailleurs, certains de ses disciples étaient originaires du lac. Pierre et André étaient originaires de Capharnaüm où Matthieu, le publicain, tenait l'octroi, tandis que Jacques, Jean et Philippe étaient de Bethsaïde. Le ministère de Jésus, sur les bords du lac, commence immédiatement par une prédication de l'Evangile et par un appel à la conversion.

Sur les rives du lac, il est possible de localiser quelques sites qui ont vu passer Jésus avec ses disciples. A trois kilomètres au nord de Capharnaüm, les ruines d'une synagogue marquent l'emplacement de Chorazin, petite ville qui fut maudite par Jésus en même temps que Capharnaüm et Bethsaïde pour n'avoir pas voulu recevoir ses enseignements.

Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazin ! Malheureuse es-tu, Bethsaïda ! (Mt. 11, 20).

Le ministère de Jésus, sur les bords du lac, commence par une prédication de l'Evangile et par un appel à la conversion : Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Evangile de Dieu et disait : Le temps est accompli et le Règne de Dieu s'est approché : convertissez-vous et croyez à l'Evangile (Mc. 1, 14-15)

En un certain sens, Jésus ne fait que reprendre

l'enseignement de Jean-Baptiste qui vient d'être arrêté sur ordre du roi

Hérode, mais il donne à la prédication du Baptiste une orientation nouvelle.

Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, Jésus

proclame l'Evangile de Dieu et il invite les hommes à faire un acte de foi

personnel, au-delà de leur conversion personnelle. C'est dans ce cadre qu'il

appelle ses premiers disciples, et particulièrement Simon-Pierre, dont la

barque servira pendant la vie publique de Jésus.

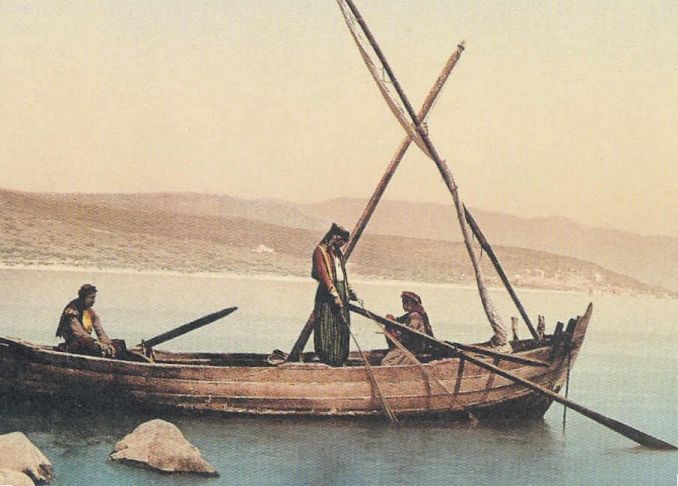

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, en train d'arranger leurs filets dans leur barque. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite (Mc. 1, 16-20).

Quand il appelle des hommes, Jésus les prend au milieu de leurs occupations, de leurs activités, et il manifeste une certaine pédagogie : il utilise des images que ces hommes peuvent comprendre à partir de leur métier de pêcheurs. Pour eux, le type d'activité ne change pas, ce qui change, c'est l'objet de leur pêche, ils ne pêcheront plus des poissons, mais des hommes.

La réponse des quatre premiers disciples peut paraître

d'une grande naïveté dans l'évangile selon saint Marc. Comment des hommes

ont-ils pu abandonner aussi rapidement leur situation pour suivre un

inconnu ? Il serait facile de les accuser de légèreté ou

d'instabilité... D'ailleurs, les autres évangélistes ont présenté des

versions quelque peu différentes de leurs vocations. Ainsi, pour Luc, par

exemple, la vocation de Simon-Pierre se situe après la guérison de sa

belle-mère et après une pêche miraculeuse. Chez ce même Luc, la barque de

Simon-Pierre sert souvent dans la vie publique de Jésus.

Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu, il se tenait au bord du lac de Gennésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac, les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu, puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit : Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ils le firent et capturèrent une très grande quantité de poisons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider, ceux-ci vinrent et ils remplient les deux barques au point qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : Seigneur, éloigne toi de moi car je suis un pécheur. C'est que l'effroi l'avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris, de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon : Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent (Lc. 5, 1-11).

Simon et ses amis sont impressionnés par Jésus parce qu'ils sont les témoins et les acteurs de cette pêche miraculeuse. Ils obéissent sans réticences à Jésus, même si Simon a pu d'abord exprimer quelques doutes... Les prédicateurs itinérants ne manquaient pas en Galilée à cette époque, mais ils n'avaient sans doute pas la même autorité que Jésus. Sa seule parole est suivie d'effet ! Tout en ignorant ce qui allait leur arriver, Simon et ses amis laissent tout et suivent Jésus.

L'évangéliste Jean, quant à lui, présente les premiers

disciples de Jésus, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes que ceux présentés

par Marc, comme les disciples du Baptiste. Ils ont appris à connaître Jésus

en fréquentant Jean, et, de surcroît, ce sont eux qui prennent l'initiative de

suivre Jésus. Néanmoins, ce qui apparaît dans tous les récits de vocation,

c'est la condition du disciple de Jésus. Suivre Jésus, devenir son disciple,

c'est s'engager dans une aventure, en renonçant à tout l'acquis antérieur

pour se mettre à son écoute, d'une manière inconditionnelle, sans poser de

question préalable. Progressivement, la qualité du disciple sera d'être avec

Jésus, et non plus simplement de le suivre. Cette fonction d'être avec lui

d'une manière privilégiée est fortement soulignée dans la manière dont va

être constitué le groupe des Douze :

Il monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les douze : Pierre, c'est le surnom qu'il a donné à Simon, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, et il leur a donné le surnom de Boanerguès, c'est-à-dire : fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, (le fils) d'Alphée, Thaddée et Simon le zélote, et Judas Iscarioth, celui-là même qui le livra (Mc. 2, 16-19).

L'initiative vient de Jésus, c'est lui qui appelle ceux qu'il veut. Jésus choisit donc douze hommes, qu'il appellera apôtres, c'est-à-dire envoyés, car il les enverra porter la Bonne Nouvelle dans le monde. Mais les disciples sont disponibles, ils viennent aussitôt à lui. Et ils seront en quelque sorte ses plénipotentiaires, obtenant l'égalité avec celui qui les envoie pour une mission comparable à la sienne. En choisissant les douze, Jésus se réfère plus ou moins implicitement aux douze tribus d'Israël. C'est pourquoi ces douze seront également appelés les colonnes du nouveau peuple d'Israël, c'est-à-dire de l'Eglise.

La fonction des apôtres sera d'être avec Jésus, tandis que leur activité sera de prêcher, de proclamer la Bonne Nouvelle. Et, du fait même, ils obtiennent le pouvoir de chasser les démons, ce pouvoir que Jésus avait sur les esprits mauvais.

Trois des douze reçoivent un surnom : Simon, qui est appelé Pierre (en araméen, Képha, le rocher), Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, qui sont appelés Boanerguès. En fait, ces deux surnoms n'ont pas exactement la même portée. Simon reçoit à proprement parler un nom nouveau, celui par lequel il est connu dans la tradition chrétienne. L'évangéliste Luc utilise aussi bien le nom de Pierre que celui de Simon, et il lui arrive même de joindre ces deux noms : Simon-Pierre. De tels changements de noms ne sont pas rares dans la tradition biblique. En effet, dans la pensée sémitique, le nom indiquait déjà la personnalité de celui qui le portait. En changeant de nom, on change aussi de personnalité. C'est ce qui arrive à Simon, il deviendra ultérieurement le chef des apôtres, celui à qui Jésus confiera le pouvoir et le devoir de diriger ses frères. Pour suivre son modèle, les successeurs de Simon-Pierre changeront également de nom le jour de leur élection à la papauté.

Les deux frères restent plus connus sous le nom des fils de Zébédée, et il semble que ce soit simplement un surnom qui leur est attribué en raison de leur caractère impétueux, laissant présager que leur prédication serait puissante. Ces trois disciples ont une position privilégiée dans leur « être avec » Jésus. Ce sont les témoins de la résurrection de la fille de Jaïros (Mc. 5, 37), de la Transfiguration (Mc. 9, 2) et de l'Agonie (Mc. 14, 33). Le quatrième évangile les mentionne également au moment de la multiplication des pains.

Ensuite sont nommés André et Philippe. Le quatrième évangile les mentionne ensemble, au moment de la multiplication des pains (Jn. 6, 7-8), puis quand ils présentent à Jésus des grecs qui voulaient le rencontrer (Jn. 12, 22). Par ce même évangile, nous savons que Philippe est originaire de Bethsaïde, tout comme Simon et André. Les deux noms d'André (le viril) et de Philippe (l'amateur de chevaux) sont typiquement grecs, ce qui souligne l'enracinement hellénistique de la Palestine au premier siècle..

Les autres disciples portent des noms sémitiques, araméens ou hébreux : Barthélemy : bar (fils) de Talmaï ? Il peut être identifié à Nathanaël, qui est introduit auprès de Jésus par Philippe (en Jn. 1, 45), mais aucun texte ne le justifie.

Matthieu : don de Dieu. S'agit-il de Lévi ?

Thomas : d'une racine hébraïque qui veut dire "doubler", d'où le surnom de jumeau qui lui est parfois donné (Jn. 11, 16).

Thaddée est un nom diversement interprété. Ou bien, c'est un diminutif de Théodose ou Théodore, ou bien c'est un surnom dérivé de l'araméen « mamelle » : Thaddée serait l'homme à la poitrine développée.

Simon le zélote se distingue ainsi du premier Simon, par son activité politique antérieure. Les zélotes constituaient plus un parti politique qu'une secte religieuse. Ils se caractérisaient spécialement comme un mouvement de résistance armée à l'occupation romaine. Ils furent certainement les instigateurs de la guerre juive, et leur dernière place forte, Massada, tomba en 74. La présence d'un zélote dans l'entourage immédiat de Jésus a permis à certains de penser que Jésus lui-même était sympathisant de ce courant politico-religieux. Mais cette hypothèse tombe devant le fait que Jésus parle d'un Royaume de Dieu qui doit arriver à l'improviste et non pas sous le fait d'une intervention des hommes. Il n'empêche que Jésus connût la mort de la plupart des résistants juifs à l'occupant romain.

Judas Iscarioth : l'homme de Kérioth (isch, en hébreu, désigne l'homme). Il est « celui-là même qui le livra », l'indication du temps passé souligne le fait d'une lecture post-pascale. La liste des douze s'achève ainsi en contraste avec son point de départ : à l'initiative de Jésus correspond la perfidie de la part d'un disciple. Après la mort de Judas, les apôtres ont choisi pour le remplacer Matthias qui avait été témoins comme eux.

Paul sera choisi par Jésus lui-même sur le chemin de Damas, il sera l'apôtre des nations païennes. Marc indique comment les douze vont remplir leur mission :

Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les douze. Et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton : pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, « et ne mettez pas deux tuniques ». Il leur disait : Si quelque part, vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, ils auront là un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient (Mc. 6, 6-13).

Il s'agit d'une récapitulation de ce qui précède et d'une annonce de ce qui va suivre. A la première lecture, ce récit relate la convocation des douze par Jésus, leur envoi deux par deux, avec des consignes précises, et il se termine par la constatation de l'exécution de quelques aspects de cette mission. Cet envoi récapitule ce qui est déjà connu. La mission était contenue dans l'appel des premiers disciples :

Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes

(Mc. 1, 17) et dans l'institution des douze : Et il en établit douze pour

être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons

(Mc. 3, 14-15).

Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes

(Mc. 1, 17) et dans l'institution des douze : Et il en établit douze pour

être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons

(Mc. 3, 14-15).

La forme littéraire indique que Marc fait preuve d'une grande liberté en rapportant les paroles de Jésus. En effet, dans ce court récit, on passe insensiblement du style indirect au style direct. Ainsi, la mention des sandales et du bâton est propre à Marc, alors que Matthieu (Mt. 10, 10) et Luc (Lc. 9, 3 et 10, 4) les interdisent. Il peut s'agir d'une adaptation des paroles de Jésus à la condition des missionnaires qui doivent quitter la Palestine : bâton et sandales peuvent être nécessaires sans déroger à l'esprit de pauvreté. Mais il peut s'agir aussi d'une référence plus ou moins explicite à la condition des Hébreux au moment où ils vont quitter l'Egypte : Mangez-la (la Pâque) ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main (Ex. 12, 11).

En tout cas, il s'agit de faire preuve de mobilité et de disponibilité pour annoncer l'Evangile. Il faut être léger pour la route, mais il faut aussi s'attendre à ce que la mission soit difficile. En effet, il est permis de s'étonner de la place faite par Marc au refus de l'accueil des disciples envoyés par leur Maître, alors que Matthieu équilibre mieux cette donnée en décrivant plus amplement les conditions de l'accueil. Marc mentionne à peine l'accueil, insistant sur le refus. Cela laisse à supposer que l'expérience en a été faite dans la communauté de Marc : elle a dû rencontrer de grosses difficultés dans son action missionnaire. Alors l'évangéliste a l'air de dire à sa communauté : Ne vous inquiétez pas, c'était prévu !

Avec ses amis pêcheurs, ceux qu'ils avaient appelés comme disciples, ceux qu'il avait choisis pour en faire ses apôtres, Jésus traversera souvent le lac de Tibériade, se retirant aussi souvent à l'écart sur les collines sauvages pour y prier. L'eau du lac est calme d'ordinaire, mais la tempête peut se lever et le transformer en mer démontée et rugissante :

Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence ! Tais-toi ! Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux : Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? (Mc. 4, 35-41).

Cette tempête sur le lac est l'occasion pour Jésus

d'insister sur la nécessité de la foi pour qui veut être son disciple. Ses

amis, avec la mentalité de leur époque, croient que le domaine des eaux est

dominé par le Mauvais, ce qui justifie leur peur de périr et de tomber par le

fait entre les mains du Mauvais.  La

présence de Jésus déclenche un déchaînement des forces mauvaises. La mer,

c'est le lieu du chaos initial. Bien qu'habitant auprès d'une Mer importante,

ces hommes n'étaient pas des navigateurs, ils se contentaient du lac, appelé

improprement mer. Ses disciples sont saisis d'une grande crainte, d'une peur

véritable, comme la peur devant un naufrage et non pas devant le fait d'être

mis en présence d'une réalité divine : c'est Dieu seul qui peut dominer

les vents et les tempêtes. Et Jésus se trouve provoqué à l'action. Il

remporte une victoire : il menace et fait taire. Désormais la question que

se poseront ses disciples sera celle de son identité : Jésus est comme

Dieu. Et de ce fait, ils trahissent leur foi monothéiste.

La

présence de Jésus déclenche un déchaînement des forces mauvaises. La mer,

c'est le lieu du chaos initial. Bien qu'habitant auprès d'une Mer importante,

ces hommes n'étaient pas des navigateurs, ils se contentaient du lac, appelé

improprement mer. Ses disciples sont saisis d'une grande crainte, d'une peur

véritable, comme la peur devant un naufrage et non pas devant le fait d'être

mis en présence d'une réalité divine : c'est Dieu seul qui peut dominer

les vents et les tempêtes. Et Jésus se trouve provoqué à l'action. Il

remporte une victoire : il menace et fait taire. Désormais la question que

se poseront ses disciples sera celle de son identité : Jésus est comme

Dieu. Et de ce fait, ils trahissent leur foi monothéiste.

En manquant de confiance envers Dieu, alors que le sommeil de Jésus aurait dû la leur inspirer, les disciples oublient leur foi en Dieu qui veille sur chacun de ses enfants. Le sommeil de Jésus illustre la confiance que l'homme peut avoir en Dieu. par son sommeil, Jésus invite les disciples effrayés à découvrir la présence de Celui qui peut tout, jusqu'à gouverner sur les éléments de la création.

La puissance sur les éléments déchaînés manifeste l'action divine en Jésus. Selon la conviction biblique, Dieu seul peut commander à la mer, c'est lui seul qui fait le partage des eaux, au moment de l'exode comme au moment de la création, c'est lui seul qui peut exorciser la puissance infernale de l'abîme. Jésus manifeste alors le caractère principal de sa divinité, mais les disciples ne peuvent pas le comprendre sans trahir leur foi ancestrale, sans être infidèles à la foi monothéiste. Pour eux, en bons juifs, il est impossible d'attribuer la divinité à Jésus : adorer un homme est inconcevable. La question restera donc toujours posée : Qui donc est-il ?

La même énigme se présentera aux disciples en voyant

Jésus marcher sur cette mer de Galilée. Il sera alors question de la foi de

Simon-Pierre, il avait accepté de placer sa confiance dans la parole de Jésus,

malgré des circonstances peu favorables, il avait encore fait preuve de

confiance en suivant Jésus, il manifeste cette confiance en voulant rejoindre

Jésus, tout en marchant sur l'eau, mais alors le doute va s'installer en lui et

il sombre : Aussitôt Jésus obligea ses disciples à remonter dans la

barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que

lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédiée, il partit dans la

montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui,

seul, à terre. Voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent qui leur

était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la

mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent

que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous et

ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla, il leur dit :

Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta près d'eux dans la barque et le

vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien

compris à l'affaire des pains, leur coeur était endurci (Mc. 6, 45-52).

Cet épisode semble bien réunir deux faits distincts : la marche de Jésus sur la mer et l'apaisement de la tempête. Les disciples, congédiés, sont repartis en mer et ils luttent contre un vent contraire, et quand Jésus monte dans la barque le vent tombe. Marc veut établir un lien entre la multiplication des pains et la marche sur les eaux. D'abord par la connexion temporelle de ce récit avec celui qui précède, ensuite par le fait que les disciples n'ont rien compris à l'affaire des pains. Si la multiplication des pains pouvait évoquer la nourriture reçue de Dieu dans le désert, la marche de Jésus sur la mer évoque le passage de Dieu auprès de Moïse sur le mont Sinaï et auprès d'Elie à l'Horeb (l'autre nom du Sinaï). Ce récit de la marche sur les eaux n'est autre que celui d'une théophanie, d'une manifestation de Dieu. Et il est alors possible de comprendre l'incise de Marc sur la prière de Jésus : Après l'avoir congédiée, il partit dans la montagne pour prier. Le contact avec le Père prépare cette manifestation de forces supra-humaines. Et quand Jésus se donne à reconnaître, il dit simplement : C'est moi, ce qui n'est pas sans lien avec la manifestation de Dieu à Moïse : Je suis (Ex. 3, 14).

Marc a donc rapporté ce que les disciples avaient vu et entendu, mais une fois encore, il donne une interprétation de type eucharistique, en rattachant l'événement à la Pâque, au passage de Dieu parmi son peuple. L'homme ne peut voir Dieu et demeurer en vie. C'est un thème constant de l'Ancien Testament. Pour se faire connaître, Dieu ne peut que passer : Il dit : Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Le Seigneur dit : Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alors quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et, de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut la voir (Ex. 33, 20-22).

Et la théophanie, dans la marche de Jésus sur les eaux se trouve soulignée par l'aspect étrange de l'événement (et donc par l'affolement des disciples) et par la supériorité sur les forces de la mort. En effet, pour les juifs, la mer, avec ses eaux redoutables, n'était pas seulement un lieu physique sur lequel il était impossible de marcher, mais le lieu des puissances de la mort, des puissances infernales. Jésus marche sur les eaux sans s'y enfoncer. C'est donc qu'il est comme Dieu, supérieur à la mort.

C'est Matthieu qui précise le désir de Pierre de rejoindre Jésus : En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés : C'est un fantôme, disaient-ils, et, de peur, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur parla : Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ! Pierre lui dit : Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, lui dit-il. Et Pierre, descendu de la barque marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais remarquant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? et quand ils furent dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : Vraiment, tu es le Fils de Dieu (Mt. 14, 26-33).

La marche de Pierre sur les eaux est très instructive pour

tout disciple : il veut suivre Jésus et il lui arrive souvent de manquer

de confiance. Il n'ose jamais risquer totalement ses pas dans les traces du

maîtres. Il pense que toute tentative pour essayer de le suivre dans chacun de

ses gestes serait nécessairement vouée à l'échec. C'est un peu la façon de

penser des autres disciples qui ont préféré rester dans la barque :

Jésus seul, pensaient-ils, pouvait être capable de marcher sur les eaux.

Magdala

Sur les rives occidentales du lac de Tibériade, on peut découvrir Magdala, ville dont Marie la pécheresse était originaire et qui se repentit avant de se tenir près de la croix et d'être la première à reconnaître le Christ ressuscité : Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du Règne de Dieu. Les douze étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : Marie dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens (Lc. 8, 1-3).

Au premier siècle, Magdala était une ville plus importante que le modeste village de pêcheurs actuel de Migdal. Flavius Josèphe qui y résida la fit fortifier avant de passer aux romains. Les 40000 habitants de l'époque s'y trouvaient débordaient par de nombreux arrivants venus des régions limitrophes qui avaient choisi cette ville comme entre de ralliement. Quand Titus s'en empara, il ne laissa d'autre choix aux étrangers que de se rendre à Tibériade. Là, il les rassemble dans le stade, fait massacrer les « inutiles » (environ 1200 personnes), il choisit 6000 jeunes gens robustes qu'il envoie à Néron pour percer l'isthme de Corinthe (le projet de percement de ce canal, conçu par Néron, n'a abouti qu'en 1893 !), et vend le reste de la population comme esclaves. Flavius Josèphe, qui rapporte l'événement, imagine les eaux du lac rouges de sang et l'odeur des cadavres pourrissant sur ses rives ne traduit plus guère la douceur de vivre qu'il dépeignait pour cette région des bords du lac...

Capharnaüm

Jésus parcourt donc la Galilée, enseignant non seulement dans les synagogues, mais aussi en pleine nature, proclamant la Bonne Nouvelle. Sa renommée s'étend dans tout le pays, à partir de la ville de Capharnaüm, sur les bords du lac de Tibériade, dont il fait sa ville.

Capharnaüm était une cité peuplée au temps de Jésus, au

carrefour de plusieurs routes, notamment la route romaine de la Mer, la Via

Maris, qui allait de la Méditerranée à Damas. La cité était donc connue

sous l'occupation romaine, et Flavius Josèphe la décrit comme un site très

fertile. C'était un village de peu d'importance politique, mais il avait

certainement une importance économique comme centre de fabrication et de

commercialisation des pressoirs pour toute la Galilée, c'était de plus un

village de pêcheurs, sur les bords du lac de Galilée. Du fait de sa situation

au carrefour des nations, ce village avait donc une relative importance, mais

dépourvu d'enceintes et de défenses naturelles, il ne participa pas à la

révolte contre les Romains, si bien que le tracé de ses constructions est

demeuré le même pendant des siècles. Le lieu était habité au début de

l'ère chrétienne, et il semble que juifs et chrétiens vivaient en harmonie

les uns avec les autres... Ce village était visité par les premiers pèlerins

de Terre Sainte qui signalent la présence de deux constructions

importantes : la maison-basilique de Pierre et une synagogue en pierres taillées, à laquelle on accède par de nombreuses

marches. Capharnaüm est l'un des lieux les plus cités dans l'ensemble des

évangiles. Jésus y vint de Nazareth, à la frontière des tribus de Zabulon et

de Nephtali.

synagogue en pierres taillées, à laquelle on accède par de nombreuses

marches. Capharnaüm est l'un des lieux les plus cités dans l'ensemble des

évangiles. Jésus y vint de Nazareth, à la frontière des tribus de Zabulon et

de Nephtali.

Puis, abandonnant Nazareth, il (Jésus) vint habiter Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Esaïe : Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations ! Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. A partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : Convertissez-vous, le Règne des cieux s'est approché (Mt. 4, 13-17).

C'est à Capharnaüm que Jésus appela ses premiers

disciples : les pêcheurs, Simon-Pierre, André et les fils de Zébédée,

auxquels il est possible d'adjoindre Lévi (ou Matthieu), le collecteur

d'impôts.

Jésus indiqua à Pierre comment trouver une pièce d'argent dans la gueule d'un poisson pour payer les collecteurs d'impôts et de taxes pour le Temple :

Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les didrachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent : Est-ce que votre maître ne paie pas les didrachmes ? Si, dit-il. Quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit : Quel est ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôt ? De leurs fils ou des étrangers ? Et comme il répondait : Des étrangers, Jésus lui dit : Par conséquent, les fils sont libres. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra, et ouvre-lui la bouche : tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi (Mt. 17, 24-27).

Jésus enseigna et manifesta son autorité dans la synagogue

de Capharnaüm. Il habita la maison de Pierre, dont il guérit la belle-mère.

Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria : De quoi te mêles-tu Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. Jésus le menaça : Tais-toi ! et sors de cet homme ! L'esprit impur le secoua avec violence en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité : il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée.

Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main, la fièvre la quitta elle se mit les servir.

Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes et il chassa de nombreux démons ; et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons et ils le trouvèrent. Ils lui disent : Tout le monde te cherche. Et il leur dit : Allons ailleurs dans les bourgs voisins pour que j'y proclame l'Evangile car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla par toute la Galilée, il prêchait dans leurs synagogues et il chassait les démons (Mc. 1, 21-39).

La chronologie des faits nous échappe, bien que l'évangéliste ait voulu rassembler tous ces événements en une seule journée. Jésus enseigne en homme qui a autorité et non pas comme les scribes qui se contentent de commenter l'Ecriture. Sa parole est efficace. Sa présence fait exploser l'esprit démoniaque qui saisit que Jésus ne vient pas lui déclarer la guerre, mais lui signifier qu'il a perdu cette guerre. Il ne faut sans doute pas prendre au pied de la lettre toutes les affirmations absolues : tous les malades et les démoniaques, la ville entière... Jésus ne guérissait pas tous les malades, il exigeait un minimum de foi : pour le juif de l'époque, la maladie est toujours d'origine démoniaque, et dont toute guérison va prendre la forme d'une exorcisme, d'une lutte et d'une victoire sur Satan et ses démons. Ceux-ci connaissent l'identité de Jésus, ils sont plus perspicaces que les hommes, ils reconnaissent leur adversaire, même si leur cri n'est pas un acte de foi, mais la manifestation de leur peur.

En regardant la disposition des ruines des constructions de

l'époque, on comprend pourquoi les amis d'un paralytique durent percer le toit

(en branches de palmier) pour amener cet homme en présence de Jésus :

Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était

à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas

même devant la porte. Et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui

lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient

pas l'amener à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de

l'endroit où il était, et faisant une ouverture, ils descendent le brancard

sur lequel le paralysé était couché (Mc. 2, 1-4).

En regardant la disposition des ruines des constructions de

l'époque, on comprend pourquoi les amis d'un paralytique durent percer le toit

(en branches de palmier) pour amener cet homme en présence de Jésus :

Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était

à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas

même devant la porte. Et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui

lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient

pas l'amener à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de

l'endroit où il était, et faisant une ouverture, ils descendent le brancard

sur lequel le paralysé était couché (Mc. 2, 1-4).

En quittant Capharnaüm, Jésus condamna la ville et ses voisines pour leur incrédulité et leur refus d'entendre ses appels à la conversion. On lui reprochait particulièrement ses mauvaises fréquentations : Le voici à table dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde et même des scribes pharisiens le suivaient. Ceux-ci voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts disaient : Quoi ? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Jésus, qui avait entendu, leur dit : Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades ; je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs (Mc. 2, 15-17).

On lui reprochait également ses gestes de miséricorde le jour du sabbat : Il entra de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée : Lève-toi, viens au milieu. Et il leur dit : Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal, de sauver un être vivant ou de le tuer ? Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur coeur, il dit à cet homme : Etends la main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis, Les Pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr (Mc. 3, 1-6).

La guérison n'est qu'un prétexte pour un enseignement sur le sabbat. C'est un affrontement de Jésus avec ses adversaires : les personnages secondaires (foule et disciples) ont été complètement évincés. Les pharisiens et les hérodiens se taisaient pendant toute l'entrevue. En revanche, Jésus parle et agit au grand jour. Et son attitude est une véritable provocation : il pose une "colle théologique" à ses adversaires. La réponse est évidente : oui, il faut sauver toute vie, même le jour du sabbat, mais seulement, selon la doctrine traditionnelle, dans le cas d'une mort imminente. Or, ce n'est pas le cas dans la circonstance présente. Jésus ne va pas se laisser enfermer dans des considérations casuistiques : pour lui, le sabbat, c'est le jour du salut, c'est le moment de sauver tout homme en perdition. Ne pas guérir un malade, ce serait le tuer. Alors que Jésus pose une question, ils se taisent car ils sont incapables de percevoir la réalité d Dieu qui intervient chaque jour pour apporter le salut aux hommes. La question de la pratique du sabbat sera une des constantes de l'enseignement de Jésus : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat (Mc. 2, 27).

La condamnation de Jésus contre la ville de Capharnaüm sera

terrible : Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu

lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties.

Malheureuse es-tu, Chorazin ! Malheureuse es-tu, Bethsaïda ! Car si

les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y

a longtemps que, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je

vous le déclare, au jour du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées avec moins

de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ?

Tu descendras au séjour des morts ! Car si les miracles qui ont eu lieu

chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Aussi

bien, je vous le déclare, au jour du Jugement, le pays de Sodome sera traité

avec moins de rigueur que toi (Mt. 11, 20-24).

La condamnation de Jésus contre la ville de Capharnaüm sera

terrible : Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu

lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties.

Malheureuse es-tu, Chorazin ! Malheureuse es-tu, Bethsaïda ! Car si

les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y

a longtemps que, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je

vous le déclare, au jour du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées avec moins

de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ?

Tu descendras au séjour des morts ! Car si les miracles qui ont eu lieu

chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Aussi

bien, je vous le déclare, au jour du Jugement, le pays de Sodome sera traité

avec moins de rigueur que toi (Mt. 11, 20-24).

Au quatrième siècle, la population de Capharnaüm est

presque entièrement juive. Une communauté chrétienne s'y établit vers 352

pour construire une église sur la maison de Pierre. L'existence de cette

communauté est attestée par une inscription araméenne du cinquième siècle.

Alors, la maison de Pierre subsistait, comme le souligne le témoignage d'une

pèlerine espagnole : A Capharnaüm, la maison du prince des apôtres est

devenue une église. Les murs de cette maison sont restés jusqu'aujourd'hui

tels qu'ils étaient. Et au sixième siècle, un pèlerin italien note :

Nous sommes arrivés à Capharnaüm dans la maison du bienheureux Pierre,

laquelle est à présent une basilique.

De cette époque, il ne reste que des ruines, dont la plus impressionnante est celle de la synagogue, découverte par Robinson en 1838 et reconnue comme celle de Capharnaüm par Wilson en 1865. En 1894, les Franciscains achètent le site pour le protéger du pillage. Il est exploré en 1905 par Kohl et Watzinger, fouillé en 1921 par Orfali, partiellement reconstruit en 1925. Les Franciscains reprirent les fouillent en 1968. Et les données anciennes sont confirmées par ces fouilles archéologiques. La synagogue s'élève sur une plate-forme artificielle dans la partie élevée du centre ville, répondant aux prescriptions talmudiques : Une synagogue doit être plus haute que les autres édifices. Toute ville dont les toits sont plus hauts que la synagogue finira par être détruite.

Il n'y a pas d'esplanade face à cette synagogue, car le

secteur était très peuplé. On a cru que cette synagogue avait été édifiée

par le centurion dont Jésus guérit le serviteur à la demande des juifs :

Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans

Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir qu'il

appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui

quelques notables des juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivés

près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient : Il mérite

que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti

la synagogue. Jésus faisait route avec eux et déjà il n'était plus

très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire :

Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres

sous mon toi. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé moi-même

autorisé à venir jusqu'à toi, mais dis seulement un mot et que mon serviteur

soit guéri. Ainsi moi, je suis placé sous une autorité, avec des soldats sous

mes ordres, et je dis à l'un : Va, et il va, à un autre : Viens, et

il vient, et à mon esclave : Fais ceci, et il le fait. En entendant ces

mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui ; il se tourna vers la foule

qui le suivait et dit : Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas

trouvé une telle foi. Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent

l'esclave en bonne santé (Lc. 7, 1-10).

Il n'y a pas d'esplanade face à cette synagogue, car le

secteur était très peuplé. On a cru que cette synagogue avait été édifiée

par le centurion dont Jésus guérit le serviteur à la demande des juifs :

Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans

Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir qu'il

appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui

quelques notables des juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivés

près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient : Il mérite

que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti

la synagogue. Jésus faisait route avec eux et déjà il n'était plus

très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire :

Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres

sous mon toi. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé moi-même

autorisé à venir jusqu'à toi, mais dis seulement un mot et que mon serviteur

soit guéri. Ainsi moi, je suis placé sous une autorité, avec des soldats sous

mes ordres, et je dis à l'un : Va, et il va, à un autre : Viens, et

il vient, et à mon esclave : Fais ceci, et il le fait. En entendant ces

mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui ; il se tourna vers la foule

qui le suivait et dit : Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas

trouvé une telle foi. Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent

l'esclave en bonne santé (Lc. 7, 1-10).

La présence de symboles romains retrouvés sur des pierres

sculptées, au milieu d'emblèmes juifs comme la menorah, le shofar, l'étoile

de David, le palmier, ou l'arche d'alliance (en forme de temple ionique)

pourrait permettre d'étayer cette interprétation. Capharnaüm possédait un

poste de douane et une petite garnison de l'armée romaine, composée sans doute

de mercenaires venus de tout l'empire. Il n'est pas certain que ce centurion

soit lui-même un romain, au sens de citoyen romain à part entière, il n'est

sûrement pas juif non plus, même s'il a fait bâtir une synagogue dans la

ville. En tout cas, c'est un homme pour lequel les habitants de la ville ont de

l'estime, même s'il représente la puissance d'occupation.

La présence de symboles romains retrouvés sur des pierres

sculptées, au milieu d'emblèmes juifs comme la menorah, le shofar, l'étoile

de David, le palmier, ou l'arche d'alliance (en forme de temple ionique)

pourrait permettre d'étayer cette interprétation. Capharnaüm possédait un

poste de douane et une petite garnison de l'armée romaine, composée sans doute

de mercenaires venus de tout l'empire. Il n'est pas certain que ce centurion

soit lui-même un romain, au sens de citoyen romain à part entière, il n'est

sûrement pas juif non plus, même s'il a fait bâtir une synagogue dans la

ville. En tout cas, c'est un homme pour lequel les habitants de la ville ont de

l'estime, même s'il représente la puissance d'occupation.

S'il n'est pas juif, ce centurion fait certainement partie de

ces païens « craignant Dieu » dont parlent les Actes des

Apôtres : n'a-t-il pas fait reconstruire la synagogue comme d'autres

païens l'ont fait à la même époque en Egypte ou en Phrygie ? Il aime la

nation juive, se plaisent à souligner ceux qui avaient été envoyés dans la

première délégation. Il connaît peut-être également les Ecritures :

n'aurait-il pas été capable de reconnaître dans les signes opérés par

Jésus Celui que les prophètes avaient annoncé ?

S'il n'est pas juif, ce centurion fait certainement partie de

ces païens « craignant Dieu » dont parlent les Actes des

Apôtres : n'a-t-il pas fait reconstruire la synagogue comme d'autres

païens l'ont fait à la même époque en Egypte ou en Phrygie ? Il aime la

nation juive, se plaisent à souligner ceux qui avaient été envoyés dans la

première délégation. Il connaît peut-être également les Ecritures :

n'aurait-il pas été capable de reconnaître dans les signes opérés par

Jésus Celui que les prophètes avaient annoncé ?

Il est légitime de penser que la construction existant au

temps de Jésus était beaucoup plus modeste que celle dont on peut encore

actuellement admirer les ruines. L'archéologie tend à prouver que les restes

de la synagogue montrent qu'elle est plus tardive. Néanmoins, comme on

rebâtissait un édifice religieux sur les ruines de l'édifice précédent, il

se peut que l'emplacement ait été conservé et que les ruines indiquent

l'endroit de la synagogue connue par Jésus lors de son séjour à Capharnaüm.

Cette synagogue est la plus élaborée de toute la Galilée. Elle était considérée, jusqu'à une époque récente, comme un exemple du type primitif de telles constructions, mais on la considère actuellement plutôt comme le type de construction galiléenne, sans qu'on puisse en préciser la datation. Le bâtiment, orienté nord-sud, construit sur une plate-forme, est en pierres calcaires, ce qui contraste harmonieusement avec les maison en pierres basaltiques. Construite sur une hauteur de deux étages, la synagogue mesure vingt mètres de long, et comporte un atrium vers l'est. La façade est ornée d'un pignon en forme d'arche. Trois portes permettent l'accès à la synagogue, qui comporte une large nef, séparée de deux ailes étroites par des rangées de colonne. Une autre rangée de colonnes faisant face à l'entrée rejoint les rangées longitudinales, ce qui constitue la spécificité de ce type de construction. Le long des ailes se trouvent des gradins. Mais aucune place ne semble avoir été réservée pour la protection des rouleaux de la Torah. La synagogue est remarquable pour son ornementation de pierres richement décorées, plantes stylisées, fruits, motifs géométriques, animaux ou symboles mythologiques... L'architecture et la décoration permettent de dater l'édifice de la fin du deuxième ou du début du troisième siècle.

A la période byzantine revient une église octogonale, ornée d'un sol en mosaïque multicolore, qui est supposée située sur la maison de Pierre. En 1968, des fouilles à proximité de cette église ont permis de découvrir des maisons du premier siècle, maisons qui devaient servir de lieu de culte pour les premières communautés chrétiennes..

Tabgha

C'est dans le contexte des premiers signes que Jésus donne de sa mission qu'il convient de situer la multiplication des pains. Jésus nourrit cinq mille personnes avec cinq pains d'orge et deux petits poissons.

Tabgha est la corruption d'un terme grec : Heptapegon (heptapegon, signifiant les sept sources). Ces sources fournissaient une eau sulfureuse susceptible de traiter les maladies de peau. La tradition chrétienne a voulu commémorer en ce lieu la multiplication des pains.

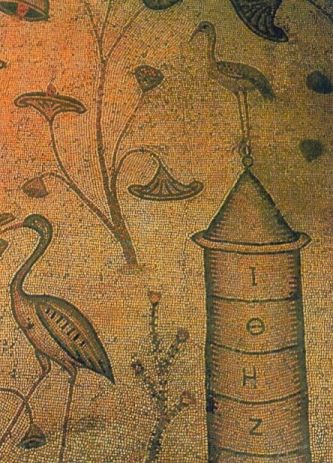

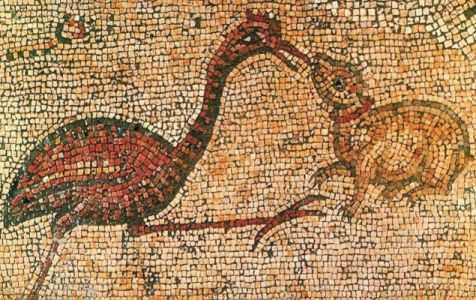

D'après les évangiles, la multiplication des pains aurait

plutôt eu lieu sur la rive orientale du lac, mais, dès les premiers siècles,

pour éviter un surcroît de fatigue aux pèlerins, on situa l'emplacement de ce

miracle sur la rive occidentale. Des fouilles entreprises en 1932 mirent en

évidence une basilique byzantine du quatrième ou du cinquième siècle et dont

les mosaïques sont parmi les plus belles du pays. Elles représentent la flore

et la faune des environs du lac. Près de l'autel, une mosaïque, d'un style

différent, représente deux poissons qui entourent un panier de pains marqués

d'une croix. Ces mosaïques montrent combien la multiplication des pains avait

impressionné les premiers chrétiens, elle les avait tellement impressionnés

que l'évangéliste Marc rapporte deux récits de ce miracle :

D'après les évangiles, la multiplication des pains aurait

plutôt eu lieu sur la rive orientale du lac, mais, dès les premiers siècles,

pour éviter un surcroît de fatigue aux pèlerins, on situa l'emplacement de ce

miracle sur la rive occidentale. Des fouilles entreprises en 1932 mirent en

évidence une basilique byzantine du quatrième ou du cinquième siècle et dont

les mosaïques sont parmi les plus belles du pays. Elles représentent la flore

et la faune des environs du lac. Près de l'autel, une mosaïque, d'un style

différent, représente deux poissons qui entourent un panier de pains marqués

d'une croix. Ces mosaïques montrent combien la multiplication des pains avait

impressionné les premiers chrétiens, elle les avait tellement impressionnés

que l'évangéliste Marc rapporte deux récits de ce miracle :

Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire : L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais il leur répondit : Donnez-leur vous mêmes à manger. Ils lui disent : Faut-il aller acheter pour deux cents pièces d'argent de pains et leur donner à manger ? Il leur dit : Combien avez-vous de pains ? Allez voir ! Ayant vérifié, ils disent : Cinq et deux poissons. Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupes sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient douze paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes (Mc. 6, 30-44).

En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit : J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et il n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où trouver de quoi les rassasier de pains ici dans un désert ? Il leur demandait : Combien avez-vous de pains ? Sept, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les sept pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient : sept corbeilles. Or ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanoutha (Mc. 8, 1-10).

Les foules devancent le groupe à l'endroit où Jésus et ses disciples voulaient se retirer. Quand il débarque, Jésus voit la foule et, saisi de pitié, il se met à enseigner. Cette succession de petits faits manifeste l'attention et le souci de Jésus à l'égard de ses disciples (c'est lui qui pense à leur procurer du repos), elle souligne le pouvoir d'attraction de Jésus sur les foules (elles le précèdent là où il se rend) et l'impossibilité d'échapper aux urgences de la mission (le rêve de repos s'effondre en face de l'amour pour les foules qui sont perdues comme un troupeau sans pasteur).

Pour la foule, Jésus possède un pouvoir d'attraction très

puissant. Tout au long de l'évangile, la foule reste sympathique à l'égard de

Jésus, jusqu'à ce qu'elle soit manoeuvrée par les grands prêtres au cours du

procès devant Pilate. Jamais Jésus ne repousse la foule, même s'il cherche à

s'éloigner d'elle pour faire retraite dans des lieux déserts avec ses

disciples.

La pitié de Jésus pour la foule est soulignée aux deux récits de la multiplication des pains (6, 34 et 8, 2). Dans le second cas, cette pitié est compréhensible : il a pitié de ces hommes qui le suivent (et même le précèdent) et qui ont faim ; mais, dans le premier cas, Marc étonne par le motif qu'il donne à cette pitié : parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette remarque rappelle la situation du peuple juif chaque fois qu'il est privé de chef dans l'Ancien Testament. Ainsi, avant sa mort, Moïse demande à Dieu de donner un nouveau chef à son peuple : Moïse dit au Seigneur : Que le Seigneur, le Dieu qui dispose du souffle de toute créature désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et qui rentrera devant eux, et qui les fera sortir et rentrer, ainsi la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger (Nb. 27, 15-17).

De même le prophète Ezéchiel annonce que Dieu lui-même va prendre soin de son peuple : Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique : ce sera mon serviteur David. Lui fera paître mon peuple, lui sera leur berger (Ez. 34, 23-24).

Le récit de la multiplication des pains commence par une

prédication de Jésus. Enseigner pour manifester la pitié, cela peut paraître

étrange, quand on sait que « ventre affamé n'a pas d'oreilles ».

S'il est dit que Jésus enseigne, il n'est pas dit ce qu'il enseigne...

Qu'il y ait eu une ou deux multiplications des pains, les témoins ont vu un fait extraordinaire. Des hommes avaient faim, ils ont eu à manger et ils furent rassasiés à tel point qu'il y eut même des restes. Aucune autre explication n'est possible, si l'on tient à respecter le texte dans sa littéralité. Cependant, il faut tenir compte du genre littéraire, qui est celui de l'Ancien Testament. C'est avec des personnages de la Bible que Jésus est mis en parallèles : dans le cas présent, il est situé en face d'Elisée. Jésus donne à manger à cinq mille hommes alors que le prophète n'en a nourri de deux cents (et cela avec vingt pains). La supériorité de Jésus apparaît comme incontestable. Or, les miracles d'Elisée étaient considérés comme supérieurs à ceux de son prédécesseur, Elie, lequel avait renouvelé les gestes de Moïse. En conséquence, Jésus est supérieur à Moïse qui avait nourri le peuple dans sa pérégrination dans le désert. Il est supérieur à Elie : il est donc le Prophète par excellence, et il ne faudra pas s'étonner de le voir transfiguré aux côtés de Moïse et d'Elie (Mc. 9, 2-10).

Ce qui est assez exceptionnel, c'est que cette multiplication

des pains n'ait eu aucun effet sur les foules. Celles-ci ne sont pas dans

l'admiration, comme dans le cas de la guérison du paralytique de Capharnaüm

(2, 12), elles ne cherchent pas à faire de Jésus leur roi comme dans

l'évangile selon Jean (6, 15). De plus, ce miracle n'a pas été compris par

les disciples, ainsi que Marc le souligne lui-même un peu plus loin : Les

disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec

eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation : Attention,

prenez garde au levain des Pharisiens et à celui d'Hérode. Ils se mirent à

discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pains. Jésus s'en aperçoit et

leur dit : Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?

Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas ? Avez-vous le coeur

endurci ? Vous avez des yeux : ne voyez-vous pas ? Vous avec des

oreilles : n'entendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai

rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de

morceaux vous avez emportés ? Ils lui disent : Douze. Et quand j'ai

rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines

de morceaux avez-vous emportées ? Ils disent : Sept. Et il leur

disait : Ne comprenez-vous pas encore ? (Mc. 8, 14-21).

A Tabgha, également, près du lac, on voit encore les poteaux auxquels on attachait les barques, ainsi que des marches qui descendent dans l'eau. Une nuit, après la résurrection, Pierre et les autres disciples avaient pêché sans rien prendre. Ils s'en revenaient de mauvaise humeur quand un étranger leur crie de jeter une nouvelle fois les filets. Ils le font et ramènent une énorme quantité de poissons. Ils reconnaissent alors Jésus :

Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment les choses se passèrent. Simon Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la marque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin lorsque Jésus vint se placer sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : Eh, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? Non, lui répondirent-ils. Il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barques et vous trouverez. Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poisson ; en fait, ils n'étaient pas bien loin de la rive, à deux cents coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit : Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient cent cinquante trois gros poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : Venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui poser la question : Qui es-tu ? Mais ils savaient bien que c'était le Seigneur. Alors, Jésus vient, il prend le pain et le leur donne, il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts (Jn. 21, 1-14).

Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : Simon,

fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Il répondit : Oui,

Seigneur, tu sais que je t'aime, et Jésus lui dit alors : Pais mes

agneaux. Une seconde fois, Jésus lui dit : Simon, fils de Jean,

m'aimes-tu ? Il répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.

Jésus dit : Sois le berger de mes brebis. Une troisième fois, il

dit : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce que

Jésus lui avait dit une troisième fois : M'aimes-tu ? et il

reprit : Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je

t'aime. Et Jésus lui dit : Pais mes brebis. En vérité, en vérité, je

te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu

voulais, lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras la main et c'est un autre

qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus

parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, et sur

cette parole, il ajouta : Suis-moi. Pierre s'étant retourné vit derrière

lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était

penché vers sa poitrine et qui avait dit : Seigneur, qui est celui qui va

te livrer ? Quand il le vit, Pierre dit à Jésus : Et lui, Seigneur,

que lui arrivera-t-il ? Jésus lui répondit : Si je veux qu'il

demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi (Jn. 21,

10-22).

Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : Simon,

fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Il répondit : Oui,

Seigneur, tu sais que je t'aime, et Jésus lui dit alors : Pais mes

agneaux. Une seconde fois, Jésus lui dit : Simon, fils de Jean,

m'aimes-tu ? Il répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.

Jésus dit : Sois le berger de mes brebis. Une troisième fois, il

dit : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce que

Jésus lui avait dit une troisième fois : M'aimes-tu ? et il

reprit : Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je

t'aime. Et Jésus lui dit : Pais mes brebis. En vérité, en vérité, je

te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu

voulais, lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras la main et c'est un autre

qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus

parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, et sur

cette parole, il ajouta : Suis-moi. Pierre s'étant retourné vit derrière

lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était

penché vers sa poitrine et qui avait dit : Seigneur, qui est celui qui va

te livrer ? Quand il le vit, Pierre dit à Jésus : Et lui, Seigneur,

que lui arrivera-t-il ? Jésus lui répondit : Si je veux qu'il

demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi (Jn. 21,

10-22).

Dans le repas pris sur la berge, faut-il y voir un repas eucharistique, puisque Jean ne rapporte pas de récit de la Cène ? En considérant les récits synoptiques, il ne peut plus être question d'eucharistie célébrée par Jésus après la résurrection, tout étant accompli. Mais il faut découvrir dans ce récit son aspect symbolique. Il s'agit de pain, mais il s'agit aussi de poisson. Et le terme grec employé (ichtus) est l'anagramme du Christ : Iésous Christos Theou Uos Sôter, Jésus Christ, le Fils de Dieu, Sauveur. Le symbole du poisson exprime le Christ, lui qui nourrit personnellement ses disciples après leur travail. Dès lors, dans une certaine mesure, ce récit se présente comme un récit eschatologique.