Evangiles apocryphes

et tradition de l’Eglise

Benoît XVI et Dan Brown

Le

13 avril 2007, le pape Benoît XVI a fait présenter son premier livre qui

était très  attendu : Jésus

de Nazareth. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration. Sa lecture

de l’Evangile est centrée sur la connaissance de la personne de Jésus. C’est

une sorte de réponse à tout ce qu'on a écrit ces dernières années sur

Jésus, en le ramenant à un homme ordinaire avec parfois l'intention de

l'abîmer. Benoît XVI évoque les « pires livres, destructeurs de la

figure de Jésus et de la foi, bourrés de résultats supposés de l’exégèse »,

avec une allusion claire à Da Vinci Code de Dan Brown[1].

Les différents évangiles mentionnés par Dan Brown appartiennent à la

bibliothèque gnostique découverte en 1946 en Egypte et les idées qu’ils

expriment sont gnostiques. La gnose est un vaste mouvement d’origine

préchrétienne, qui a ensuite adopté des textes bibliques du Nouveau et de l’Ancien

Testament en donnant une lecture symbolique dictée par ses doctrines secrètes.

Le salut, pour les gnostiques, n’est obtenu ni par la foi, ni par les œuvres,

mais grâce à une « haute » co

attendu : Jésus

de Nazareth. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration. Sa lecture

de l’Evangile est centrée sur la connaissance de la personne de Jésus. C’est

une sorte de réponse à tout ce qu'on a écrit ces dernières années sur

Jésus, en le ramenant à un homme ordinaire avec parfois l'intention de

l'abîmer. Benoît XVI évoque les « pires livres, destructeurs de la

figure de Jésus et de la foi, bourrés de résultats supposés de l’exégèse »,

avec une allusion claire à Da Vinci Code de Dan Brown[1].

Les différents évangiles mentionnés par Dan Brown appartiennent à la

bibliothèque gnostique découverte en 1946 en Egypte et les idées qu’ils

expriment sont gnostiques. La gnose est un vaste mouvement d’origine

préchrétienne, qui a ensuite adopté des textes bibliques du Nouveau et de l’Ancien

Testament en donnant une lecture symbolique dictée par ses doctrines secrètes.

Le salut, pour les gnostiques, n’est obtenu ni par la foi, ni par les œuvres,

mais grâce à une « haute » co nnaissance

spirituelle, qui méprise le monde et la matière et qui tourne autour de

mythes, révélations, systèmes de mots et rituels particuliers. Les gnostiques

étaient intéressés au sens ésotérique des écritures et non à leur

historicité. Leur doctrine est donc éloignée de l’enseignement du Christ.

Le principe gnostique relève d’une base simple, la négation des Evangiles

canoniques, de leur interprétation par le Magistère, et une foi aveugle envers

ce qui a été condamné par l’Eglise.

nnaissance

spirituelle, qui méprise le monde et la matière et qui tourne autour de

mythes, révélations, systèmes de mots et rituels particuliers. Les gnostiques

étaient intéressés au sens ésotérique des écritures et non à leur

historicité. Leur doctrine est donc éloignée de l’enseignement du Christ.

Le principe gnostique relève d’une base simple, la négation des Evangiles

canoniques, de leur interprétation par le Magistère, et une foi aveugle envers

ce qui a été condamné par l’Eglise.

Selon,

le pape, l’étude de Jésus de Nazareth comme être historique[2]

est fondée sur les évangiles canoniques. Le Jésus des Evangiles est une

figure historiquement sensée et convaincante. Elle est plus logique et

compréhensible que les reconstructions que nous avons dû affronter ces

dernières années. À l’évidence, il n’y a pas d’autres documents pour

une telle étude. Les mentions faites par des auteurs extérieurs à la

tradition chrétienne sont si lointaines qu’elles ne nous apprennent

rien : elles confirment l’existence de Jésus, mais elles ne disent rien

que l’on ne sache déjà. Les textes apocryphes[3]

écrits plus tard n’ont pas de valeur pour dire quoi que ce soit de sérieux

sur Jésus : la mode actuelle qui promeut les évangiles apocryphes n’a

aucun fondement scientifique. Dans le christianisme, il y a plusieurs sources

d'enseignement : au premier plan, la Bible, et au second plan, la Tradition, qui

se transmet depuis des siècles, comme un trésor de famille. Dans cette

Tradition, on peut inclure les Evangiles apocryphes. Même si l'Eglise ne les

reçoit pas comme révélation divine, elle les admet comme source historique,

au même titre que d'autres écrits profanes de la même époque. Ce qu'ils

disent a toujours été cru par le peuple chrétien, et a été prêché depuis

les Pères de l'Eglise[4],

et repris au treizième siècle par Jacques de Voragine dans sa célèbre Légende

Dorée.

La

forme définitive de la Bible[5]

a été fixée sous l'empire romain devenu chrétien, avant le quatrième

siècle[6].

Il existait d'autres sources que la Bible désormais officielle,

« canonique » qui s'est constituée.

La

forme définitive de la Bible[5]

a été fixée sous l'empire romain devenu chrétien, avant le quatrième

siècle[6].

Il existait d'autres sources que la Bible désormais officielle,

« canonique » qui s'est constituée.

Quelques-uns

de ces écrits non reconnus par l'Eglise sont parvenus jusqu'à notre époque.

Depuis quelques années, notamment à la suite de la publication du Da Vinci

Code, les apocryphes (Évangile de Judas, Protévangile de Jacques,

Évangile selon Thomas…) attirent l’attention du public et fascinent les

esprits. Les écrits apocryphes représentent un ensemble littéraire

considérable, ils exercent sur les uns une certaine attirance et sont rejetés

par d'autres. Ils ont été traduits dans toutes les langues. Certains ont été

oubliés et ont « disparu ». Mais les questions reviennent :

apportent-ils une vérité nouvelle sur le christianisme ? Ont-ils été cachés

parce qu’ils gênaient l’Église ? Vont-ils rentrer un jour dans le canon

des Écritures ? En règle générale, il ne faut pas rejeter en bloc ce dont il

est possible de tirer des éclaircissements pour la compréhension ou l’interprétation

des textes retenus. C’est faire preuve de sagesse que d’appliquer ce

précepte traditionnel : « Eprouvez tout, retenez ce qui est

bon »

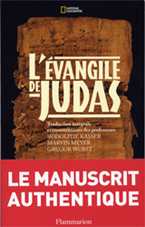

D e

temps en temps les sables d’Egypte libèrent des trésors enfouis depuis des

siècles. Ce fut le cas déjà en 1945, lorsque treize codex coptes datant du

début du quatrième siècle, furent découverts par des paysans à Nag Hammadi[7].

C’est ainsi que vient d’être publié le texte d’un Evangile de Judas[8].

Le manuscrit a été retrouvé dans les années 1970, il a refait surface en

1983, a disparu de nouveau… pour enfin être acheté pour une somme

astronomique et confié en 2001 à des chercheurs de Bâle. Même si le

manuscrit est assez abîmé, une traduction vient d’être livrée au public.

e

temps en temps les sables d’Egypte libèrent des trésors enfouis depuis des

siècles. Ce fut le cas déjà en 1945, lorsque treize codex coptes datant du

début du quatrième siècle, furent découverts par des paysans à Nag Hammadi[7].

C’est ainsi que vient d’être publié le texte d’un Evangile de Judas[8].

Le manuscrit a été retrouvé dans les années 1970, il a refait surface en

1983, a disparu de nouveau… pour enfin être acheté pour une somme

astronomique et confié en 2001 à des chercheurs de Bâle. Même si le

manuscrit est assez abîmé, une traduction vient d’être livrée au public.

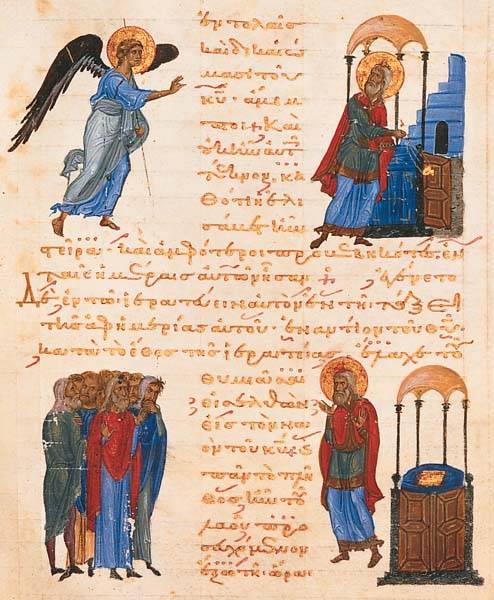

Il

date du quatrième siècle, et a été écrit en langue copte. C’est la

traduction d’un texte composé vers le milieu du deuxième siècle et connu de

l’évêque de Lyon, Irénée, qui le cite vers 180 dans son livre

« Contre les Hérésies ». Cette précision d’Irénée, au milieu

d’autres témoignages, montre que tous les textes produits par les premiers

chrétiens ne sont pas entrés dans le Nouveau Testament[9].

Au début, pas un, mais plusieurs christianismes sont apparus. Une version a

fini par prendre le dessus et a établi, suivant son propre point de vue, le

canon des Saintes Écritures[10]

et s’est imposée comme orthodoxie, reléguant les autres versions au rang d’hérésies

et en effaçant même le souvenir. Il est légitime de se demander ce que sont

devenus ceux qui ont été laissés de côté.

Il

date du quatrième siècle, et a été écrit en langue copte. C’est la

traduction d’un texte composé vers le milieu du deuxième siècle et connu de

l’évêque de Lyon, Irénée, qui le cite vers 180 dans son livre

« Contre les Hérésies ». Cette précision d’Irénée, au milieu

d’autres témoignages, montre que tous les textes produits par les premiers

chrétiens ne sont pas entrés dans le Nouveau Testament[9].

Au début, pas un, mais plusieurs christianismes sont apparus. Une version a

fini par prendre le dessus et a établi, suivant son propre point de vue, le

canon des Saintes Écritures[10]

et s’est imposée comme orthodoxie, reléguant les autres versions au rang d’hérésies

et en effaçant même le souvenir. Il est légitime de se demander ce que sont

devenus ceux qui ont été laissés de côté.

[1]

Ce roman parle d’une Eglise hypocrite et

dissimulatrice, elle n’aurait comme seul but que de cacher, voire d’effacer,

un ensemble de vérités gênantes. Jésus ne voulait pas confier son

hérédité spirituelle et morale à Pierre et aux apôtres mais à une femme,

Marie-Madeleine, que les Evangiles décrivent comme une courtisane convertie,

et qui, en réalité, était non seulement le disciple de prédilection du

Christ, mais aussi son épouse et qui l’aurait même rendu père. Que l’Eglise

catholique puisse avoir eu et ait encore des dossiers qu’elle n’entend pas

dévoiler, c’est plus que probable. Mais si on l’accuse, encore faut-il s’assurer

que les preuves portées contre elle soient raisonnablement robustes.

[2]

Qu’a

véritablement apporté Jésus, s’il n’a pas apporté la paix au

monde, le bien-être pour tous et un monde meilleur ? Qu’a-t-il

apporté ? La réponse est très simple : Dieu. Il a apporté Dieu.

« Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ ; nous ne nous

connaissons nous mêmes que par Jésus-Christ », écrit Pascal.

[4]

Entre autres Eusèbe de Césarée, Jérôme, Bède le Vénérable…

[5]

Les premiers temps de la chrétienté connurent une trentaine d’évangiles

(les bonnes paroles). Dans la constitution de son orthodoxie, la chrétienté

n’en retint que quatre. Ceux de Marc, Matthieu, Luc et Jean.

[6]

La version traduite en latin par saint Jérôme,

[7]

Les textes de Nag Hammadi représentent la plus grande découverte

archéologique du vingtième siècle. Jamais une découverte d’une telle

importance n’a suscité autant d’intérêt chez les archéologues, les

chercheurs, les érudits et les historiens. Les manuscrits de Nag Hammadi

furent découverts par « accident » en 1945 par un bédouin

Mohammed Ali Samman partit à la recherche de terre fertile, et creusa au pied

de la montagne Gebel el Tarif. Il ne pensait pas y déterrer une jarre fermée

! L'amphore qu'il exhuma, longue d'un mètre, contenait treize papyrus

manuscrits. Ne réalisant pas la valeur de sa trouvaille, le découvreur la

rapporta chez lui, et commença à l'utiliser quotidiennement pour allumer le

feu. Mais cet homme avait mauvaise conscience, car il était par ailleurs

impliqué dans une affaire de meurtre ... Craignant une enquête de la police,

il confia les manuscrits à un religieux, Al Qummus Basilius Abd el Masih, qui

s'intéressa à ces documents et les montra à un historien, Rahib. Les

papyrus furent peu à peu vendus au marché noir, jusqu'à ce que le

gouvernement égyptien s'en aperçoive, et tente de les retrouver. Une partie

de la collection a pu être récupérée, et se trouve réunie au musée du

Caire. Le village de Nag Hammadi se situe à

[8]

L'existence d'un évangile de Judas est attestée

dès le deuxième siècle par saint Irénée de Lyon, qui le considérait

comme une fiction. Si l'on s'en tient au récit de

[9]

En matière d'évangiles, il y a les canoniques

et les apocryphes. Les

premiers, signés Matthieu, Marc, Luc et Jean se retrouvent dans n'importe

quelle édition du Nouveau Testament. Les seconds, attribués, entre autres,

aux apôtres Jacques, Pierre, Thomas, Philippe ou encore Barthélemy, sont

moins diffusés. L'Église de Rome s'en est démarquée à partir du

quatrième siècle, et n'a pas souhaité en faire trop de publicité

[10]

Au Concile de Nicée (Turquie) réuni en 325 à l’initiative du premier

empereur romain chrétien, Constantin, l’Eglise naissante a limité à

quatre les évangiles transmettant l’enseignement du Christ. Seuls les

textes attribués à Marc et aux apôtres Jean, Luc et Matthieu ont été

retenus.