Chapitre 2.

Les miracles de Jésus

Ayant constaté la présence de six sommaires concernant le ministère et l'activité de Jésus, ces sommaires inaugurant un développement sur un thème précis, il est possible d'analyser le premier développement sur les miracles. Mais force est de constater qu'au-delà des miracles proprement dits, l'enseignement de Jésus est déjà commencé : les démons le reconnaissent, et des adversaires se lèvent contre cet homme qui parle avec autorité et non pas à la manière des scribes et des pharisiens.

1. L'inauguration du ministère

Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait : "Le temps est accompli et le Règne de Dieu s'est approché : convertissez-vous et croyez à l'Évangile"

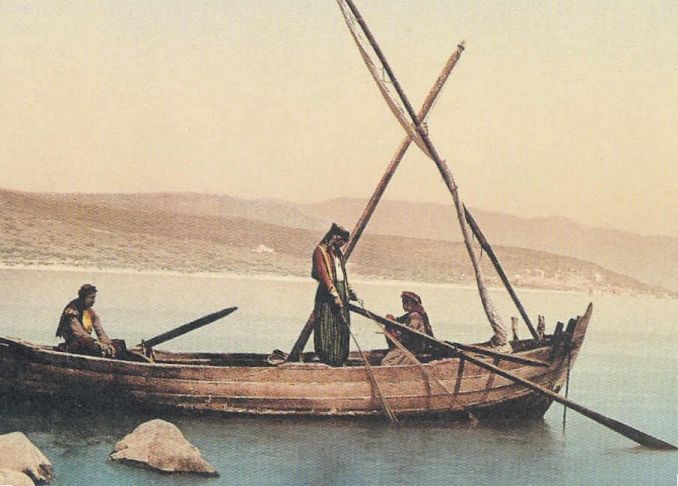

Le ministère de Jésus commence immédiatement par une prédication de l'Évangile et par un appel à la conversion. En un certain sens, Jésus ne fait que reprendre l'enseignement de Jean le Baptiste qui vient d'être arrêté, mais il donne à la prédication du Baptiste une orientation nouvelle. Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, Jésus proclame l'Évangile de Dieu et il invite les hommes à faire un acte de foi personnel, au-delà de leur conversion. L'inauguration de son ministère se poursuit immédiatement par l'appel des disciples : Pierre et André (1, 16-18), Jacques et Jean (1, 19-20).

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon

et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer.

C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je ferai de

vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.

Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, en

train d'arranger leurs filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la

barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite.

dans la mer.

C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je ferai de

vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.

Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, en

train d'arranger leurs filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la

barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite.

A cet appel des quatre premiers disciples, il est possible d'adjoindre l'appel de Lévi (2, 14). Cet appel semble ne former qu'un seul et unique récit, un seul fait divers pris sur le vif. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'il s'agit de deux récits, assez semblables, mais que l'on peut lire séparément. Ils sont toutefois reliés par l'unité de temps, de lieu et de circonstances. La vocation de Lévi présente les mêmes caractéristiques : une lecture synoptique (c'est-à-dire en parallèles) de ces trois récits va faire ressortir les aspects identiques, mais aussi les différences.

|

Pierre et André |

Jacques et Jean |

Lévi |

|

Comme il passait le long de la mer de Galilée,

|

Avançant un peu, |

En passant |

|

il vit |

il vit |

il vit |

|

Simon et André le frère de Simon,

en train de jeter le filet C'étaient des pêcheurs. |

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, en train d'arranger leurs filets |

Lévi, le fils d'Alphée,

assis au bureau des taxes. |

|

Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. |

Aussitôt il les appela |

Il lui dit : Suis-moi. |

|

Laissant aussitôt dans la barque leurs filets, avec les ouvriers, ils le suivirent. |

Et laissant leur père Zébédée Ils partirent à sa suite. |

Il se leva et le suivit. |

Cette lecture synoptique permet de souligner rapidement les

éléments fixes : Jésus, en passant, voit quelqu'un, qui exerce un métier

déterminé, il l'appelle, alors cet homme abandonne son métier et suit Jésus.

Cela semble constituer un canevas fixe : il ne reste plus à l'évangéliste

qu'à mentionner le nom et le métier des individus que Jésus appelle à sa

suite. Toutefois, en lisant ces récits de manière synoptique, on constate que

des éléments disparaissent d'une colonne à l'autre. C'est d'abord la mention

du métier qui disparaît. Pierre et André sont investis d'une mission :

devenir des pêcheurs d'hommes, ce qui n'est pas le cas pour Jacques et Jean, et

encore moins pour Lévi. Puis c'est la mention de l'abandon du métier qui

disparaît entre Jacques et Jean et Lévi : rien n'indique positivement que

Lévi abandonne définitivement son bureau de taxes, et même ce Lévi ne sera

sans doute pas intégré au groupe des Douze. Finalement, l'appel de ce dernier

est quelque peu différent de l'appel des quatre premiers disciples.

Cette lecture synoptique permet de souligner rapidement les

éléments fixes : Jésus, en passant, voit quelqu'un, qui exerce un métier

déterminé, il l'appelle, alors cet homme abandonne son métier et suit Jésus.

Cela semble constituer un canevas fixe : il ne reste plus à l'évangéliste

qu'à mentionner le nom et le métier des individus que Jésus appelle à sa

suite. Toutefois, en lisant ces récits de manière synoptique, on constate que

des éléments disparaissent d'une colonne à l'autre. C'est d'abord la mention

du métier qui disparaît. Pierre et André sont investis d'une mission :

devenir des pêcheurs d'hommes, ce qui n'est pas le cas pour Jacques et Jean, et

encore moins pour Lévi. Puis c'est la mention de l'abandon du métier qui

disparaît entre Jacques et Jean et Lévi : rien n'indique positivement que

Lévi abandonne définitivement son bureau de taxes, et même ce Lévi ne sera

sans doute pas intégré au groupe des Douze. Finalement, l'appel de ce dernier

est quelque peu différent de l'appel des quatre premiers disciples.

Les deux premiers récits sont intimement liés. On comprend tout de suite que les fils de Zébédée exercent le même métier que Simon et André. L'évangéliste souligne deux aspects de cette même profession : jeter les filets dans la mer et les réparer. En ce qui concerne ce qu'il faut quitter pour suivre Jésus, il suffit d'additionner les données de chacun des deux récits. Ce sont les mêmes éléments qui se trouvaient dans la vocation d'Élisée :

Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shapat, tandis qu'il labourait avec douze paires de bœufs, lui-même étant à la douzième. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée courut derrière Élie et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. Élie répondit : Va, retourne, que t'ai-je donc fait ? Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il se servit de la charrue pour faire cuire les bœufs et les donna à ses gens qui mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur (1 R. 19, 19-21).

Il y a des ressemblances entre ce récit de l'Ancien Testament et la présentation de Marc. Élie, comme Jésus, passe, rencontre un homme qui fait son travail et il l'invite à le suivre. L'homme quitte alors ce qui faisait sa vie antérieure et suit son nouveau maître. Mais ce sont surtout les différences qui peuvent être intéressantes. D'abord, Élie trouve Élisée, un peu comme par hasard, alors que Jésus voit. Ensuite, Élie parle par un geste muet : il jeta sur lui son manteau, alors que Jésus prononce une parole très claire : suis-moi.

Le passage relatif aux adieux aux parents, développé pour Élisée, disparaît dans les récits de Marc. En revanche, ils seront repris par Luc, dans le récit d'une vocation manquée (Lc. 19, 61-62) et la parole de Jésus reprendra même alors l'idée de la charrue. Enfin, Élisée suit Élie comme un serviteur alors que les disciples de Jésus sont appelés en vue d'une mission qui n'a plus rien à voir avec leur situation précédente, même si le simple vocabulaire suggère une transposition pure et simple du métier.

Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans les récits de la vocation des disciples chez Marc, on constate une similitude de structure que l'Église primitive a voulu reprendre :

- une initiative de Jésus

- une réponse de l'appelé

- une mission confiée

La réponse des premiers disciples peut paraître chez Marc d'une très grande naïveté. Comment des hommes ont-ils pu abandonner leur situation, d'une instant à l'autre, pour suivre celui qui n'est encore qu'un inconnu ? D'ailleurs, les autres évangélistes vont présenter des versions assez différentes de leur vocation. Ainsi, pour Luc, la vocation de Pierre se situe après la guérison de sa belle-mère, après une pêche miraculeuse et de plus, la barque de Pierre servira encore dans la vie publique de Jésus. L'évangéliste Jean, quant à lui, présente les premiers disciples (qui ne sont pas exactement les mêmes que chez Marc) comme les disciples du Baptiste. Ils ont appris à connaître Jésus en fréquentant le Baptiste. Et, de surcroît, ce sont eux qui prennent l'initiative de suivre Jésus :

Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : Voici l'Agneau de Dieu. Les deux disciples écoutèrent cette parole et suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit : Que cherchez-vous ? (Jn. 1, 35-38).

Alors, est-ce à dire que Marc fait de la mise en scène sans valeur historique ? Ce qui apparaît à l'évidence, c'est la condition du disciple de Jésus, mais avec une schématisation toute théologique. Les disciples ont suivi Jésus au cours de sa vie terrestre un peu comme Élisée a suivi Élie Devenir disciple de quelqu'un s'exprimait alors par le fait de suivre ce maître. Jésus a donc dû être perçu comme un rabbi qui s'entourait d'élèves auxquels il expliquait sa doctrine. D'ailleurs, Jésus est parfois appelé rabbi par ses disciples et même par des docteurs de la Loi ou des scribes. Et cependant Jésus apparaissait supérieur à ceux-ci : il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes.

Jésus devait donc apparaître comme une sorte de chef charismatique, capable de fasciner et d'entraîner l'attachement inconditionnel des foules. Mais suivre Jésus, être son disciple, c'est aussi s'engager dans une aventure, en renonçant à tout l'acquis antérieur. Ce n'est plus seulement, maintenant comme au temps de la première Église à laquelle s'adresse Marc, marcher avec lui sur les routes (à la manière des premiers disciples)... Dès le début de son évangile, Marc montre que la qualité du disciple, c'est de renoncer à tout, d'abandonner métier et famille pour suivre Jésus sans poser de question préalable.

La vocation de Lévi apporte une correction à la perspective inconditionnelle des premiers disciples. Marc s'adresse à de nouveaux chrétiens, à des païens, à des hommes qui ne sont pas issus des milieux du judaïsme, à tous ces gens pour qui Jésus est venu : Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.

Et Lévi semble bien être le prototype du païen appelé par Jésus. Marc applique le même schéma de vocation à Lévi qu'aux autres disciples, bien que Lévi ne fasse pas partie de la communauté des Douze, bien qu'il ne lui soit pas confié de mission spéciale.

En rapportant la parole de Jésus venu appeler les pécheurs, Marc souligne l'élargissement de la Bonne Nouvelle au monde non-juif. En ne mentionnant pas l'abandon du métier pour Lévi, Marc indique déjà à la première Église qu'il lui faut trouver de nouvelles voies.

Il ne faut pas se contenter de reprendre les méthodes qui avaient eu cours au temps de Jésus : il n'est plus possible de le suivre sur les routes de Palestine, il n'est plus possible de partager le même genre de vie que les premiers disciples, même s'il convient que tous les chrétiens partagent la destinée de Jésus d'une manière ou d'une autre. Il ne sert à rien de suivre Jésus si c'est pour l'abandonner au dernier moment. Pour suivre Jésus, il faut le suivre jusqu'au bout. Et cela ne peut désormais se faire qu'en portant son évangile aux nations païennes.

C'est ce que font ceux qui avaient abandonné Jésus au moment de sa Passion. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus est toujours entouré de ses disciples sauf au moment crucial. Mais ne peut-on pas lire un récit concernant la biographie de Marc lui-même, dans ce passage qu'il est le seul à rapporter ?

Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrêta, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le Grand-Prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du Palais du Grand-Prêtre.

C'est la présence continuelle des disciples auprès de Jésus qui permet de dire que toute son activité ne peut se comprendre sans eux.

Aussi Marc n'a-t-il pas hésité, contre toute vraisemblance, à placer l'appel des disciples avant toute manifestation de la puissance de Jésus. Dès qu'il paraît sur scène, Jésus entraîne à sa suite une communauté d'hommes qui continueront son oeuvre. L’Église naît de l'appel des quatre disciples et de la proclamation de l'Évangile (1, 14b-15).

Il fallait que Jean soit livré (1, 14a) pour que Jésus commence sa mission : il faut qu'un autre précurseur soit lui-même livré pour que Église commence sa mission.

Alors il est possible de recommencer la lecture de

l'Évangile selon Marc à cet endroit précis, quand l'ange annonce aux femmes :

Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a

dit. Ce Jésus qui paraît le long de la Mer de Galilée, c'est déjà le

Ressuscité. Et l'on peut comprendre ainsi le fait que l'Évangile selon Marc

s'achève sans mentionner les apparitions du Ressuscité.

2. Les guérisons à la synagogue

Le développement, centré sur les miracles, commence et s'achève de façon similaire : Jésus guérit un malade dans la synagogue dE Capharnaüm. Marc le souligne lui-même : il entra de nouveau dans une synagogue (3, 1). Même si les enseignements ne sont pas les mêmes, il est possible de lire ces deux guérisons de manière synoptique.

|

1, 21-28 |

3, 1-6 |

|

Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue |

Il entra de nouveau dans une synagogue, |

|

Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. |

|

|

Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur |

Il y avait là un homme qui avait la main paralysée. |

|

Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. |

|

|

Il s'écria : De quoi te mêles-tu Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. |

|

|

Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée : Lève-toi, viens au milieu. Et il leur dit : Ce qui est permis le jour du sabbat est-ce de faire le bien ou de faire le mal, de sauver un être vivant ou de le tuer ? |

|

|

Jésus le menaça, Tais-toi ! et sors de cet homme ! |

Mais eux se taisaient. |

|

Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur coeur, il dit à cet homme : Étends la main. |

|

|

L'esprit impur le secoua avec violence en poussant un grand cri Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité : il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. |

Il l'étendit et sa main fut guérie. |

|

Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. |

Une fois sortis, aussitôt, les Pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. |

A la lecture, on découvre des éléments communs : la situation est la même mais l'exploitation de l'événement brut diffère. Dans le premier cas, c'est l'identité de Jésus qui est dévoilée par l'esprit mauvais ; dans le second cas, c'est son pouvoir même sur le sabbat. D'ailleurs en relisant chacun des épisodes, il est possible de découvrir des correspondances qui font apparaître la pointe de chaque récit.

(a) La guérison de l'homme à l'esprit impur.

Les correspondances s'établissent du fait que les mêmes mots (beaucoup plus que les mêmes idées) reviennent. C'est peut-être là un moyen mnémotechnique... Mais il permet de dégager la pointe extrême du récit, à savoir que Jésus de Nazareth est le Saint de Dieu. Il n'est donc pas comparable à un simple scribe : il parle avec autorité, son enseignement est nouveau. Et alors que Jésus était entré à Capharnaüm, c'est sa renommée qui va en sortir pour se répandre dans toute la Galilée.

|

Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait |

Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de Galilée. |

|

Ils étaient frappés de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. |

Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau plein d'autorité. Il commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. |

|

Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur |

cet homme Sors de |

|

Il s'écria : |

Tais-toi |

|

|

Jésus le menaça : |

|

De quoi te mêles-tu Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. |

|

(b) La guérison de l'homme à la main paralysée

Il est possible d'établir une structure comparable pour la seconde guérison à la synagogue. Mais cette fois, la pointe du récit ne se trouve plus dans le fait de l'identité de Jésus comme Saint de Dieu. La pointe est une controverse à propos du sabbat.

|

Il entra de nouveau dans une synagogue

|

|

Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. |

|

Il y avait là un homme qui avait la main paralysée |

|

|

|

Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. |

|

Promenant sur eux un regard de colère navré de l'endurcissement de leurs coeurs Mais eux se taisaient. |

|

C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée : Lève-toi, viens au milieu. Et il leur dit :

|

|

il dit à cet homme : Étends la main. Il l'étendit. |

|

|

Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver un être vivant ou de le tuer ? |

|

La guérison n'est qu'un prétexte pour un enseignement sur le sabbat. C'est un affrontement de Jésus avec ses adversaires : les personnages secondaires (foule et disciples) ont été complètement évincés. Et même, les adversaires ne seront identifiés qu'à la fin du débat : les pharisiens et les Hérodiens se taisaient pendant toute l'entrevue. En revanche, Jésus parle et agit au grand jour. Et son attitude est une véritable provocation : il pose une "colle théologique" à ses adversaires. La réponse est évidente : oui, il faut sauver toute vie, même le jour du sabbat, mais seulement, selon la doctrine traditionnelle, dans le cas d'une mort imminente. Or, ce n'est pas le cas dans la circonstance présente.

Mais Jésus ne va pas se laisser enfermer dans des considérations casuistiques : pour lui, le sabbat, c'est le jour du salut, c'est le moment de sauver tout homme en perdition. Ne pas guérir un malade, ce serait le tuer. Alors que Jésus pose une question, ils se taisent car ils sont incapables de percevoir la réalité de Dieu. La structure est celle d'un enveloppement :

|

A Jésus entre dans la synagogue |

|

A' Les pharisiens sortent |

|

B Main desséchée |

|

B' Main guérie |

|

C Observer Jésus |

|

C' Regard de colère |

|

D Question |

|

D' Silence |

|

|

E Point sur le sabbat : bien ou mal, sauver ou tuer ? |

|

(c) La tempête apaisée

Il existe un parallélisme assez étroit entre la guérison de l'homme à l'esprit impur et le récit de la tempête apaisée (4, 35-41). Il s'agit en effet de deux récits construits sur le modèle d'un exorcisme. D'après une lecture synoptique de ces deux faits totalement indépendant, il y a un schéma commun de l'action de Jésus.

- La présence de Jésus déclenche un déchaînement des forces mauvais, qu'il s'agisse de l'esprit impur ou qu'il s'agisse de la mer, considérée par les juifs comme un élément mauvais. La mer, c'est le lieu du chaos initial. Bien qu'habitant auprès d'une Mer importante, ces hommes n'étaient pas des navigateurs, ils se contentaient du lac, appelé improprement mer.

- Jésus est provoqué à l'action, soit à son retrait dans le cas de l'esprit impur, soit à un acte efficace par ces disciples, avec le même terme de périr ou de perdre.

- Jésus remporte une victoire : il menace et fait taire.

- Le résultat en est la naissance d'un sentiment de crainte et de saisissement sur l'identité de Jésus qui se fait obéir.

|

1, 23-27 |

4, 37-41 |

|

|

Un homme possédé d'un esprit impur |

Survient un grand tourbillon de vent. les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. |

|

|

se mit à crier : De quoi te mêles-tu Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre (= nous sommes perdus). |

Ils le réveillent et lui disent : Cela ne te fait rien, Maître, que nous périssions (= nous sommes perdus). |

|

|

Jésus le menaça :

Tais-toi et sors de cet homme. |

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. |

|

|

L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. |

Le vent tomba et il se fit un grand calme.

|

|

|

Jésus leur dit : Pourquoi aviez-vous peur ? Vous n'avez pas encore de foi ? |

||

|

Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent |

Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux : Qui donc est-il que même le vent et la mer lui obéissent ?

|

|

3. La guérison de la belle-mère de Pierre

Ce récit de la guérison de la belle-mère de Pierre est rapporté par les trois évangélistes synoptiques. Il peut donc être intéressant de les lire simultanément, afin de saisir les particularités et les accents que chacun d'eux a voulu donner à son récit.

|

Mc. 1, 29-31 |

Mt. 8, 14-15 |

Lc. 4, 38-39 |

|

Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André.

Or la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre Aussitôt on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha

et la fit lever en lui prenant la main la fièvre la quitta Elle se leva et elle se mit les servir. |

Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère

couchée et avec de la fièvre

et se levant il lui toucha la main Et la fièvre la quitta

et elle se mit à le servir. |

Quittant la synagogue,

il entra dans la maison de Simon.

La belle-mère de Simon

était en proie à une forte fièvre. Ils lui prièrent de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle menaça la fièvre

et elle la quitta En se dressant; elle se mit à les servir. |

Alors que la guérison de l'homme à l'esprit impur, comparée à l'apaisement de la tempête pouvait être considérée comme un miracle de combat : Jésus lutte contre le mal, un peu comme Dieu luttait contre le chaos initial dans les mythologies du Proche-Orient antique, dont s'est inspiré l'auteur du livre de la Genèse. Ici, il s'agit plutôt d'un miracle de bonté et de miséricorde. Marc et Luc sont d'accord sur un point : on implore Jésus pour cette femme, mais Luc insiste davantage sur l'aspect d'exorcisme : il menaça la fièvre, comme Marc soulignait que Jésus menaçait l'esprit impur et le vent. Si l'on s'en tient à Marc, cette femme a de la fièvre, il ne précise pas la gravité de son état. Si on compare avec Matthieu, on constate que les disciples ont de l'importance chez Marc et chez Luc. Chez Matthieu, Jésus est seul, les disciples semblent être absents : Jésus entre, voit la malade, lui touche la main, et elle LE sert.

Les juifs considéraient la fièvre comme un châtiment divin, une punition pour les péchés : Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements et ses lois que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront... Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlures, de sécheresse, de rouille et de nielle (rouille des céréales), qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses (Dt. 28, 15 et 22).

La fièvre était aussi le signe de la présence d'un démon. Pour les disciples, la guérison de la belle-mère de Pierre a dû signifier que Jésus était bien l'envoyé de Dieu qui allait sauver les hommes de toutes leurs maladies et infirmités. En reprenant la construction par englobement, par enveloppement, on peut découvrir tout un ensemble d'oppositions qui donne du sens à ce récit.

|

Juste en sortant de la synagogue ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André

Or la belle-mère de Simon était couchée elle avait de la fièvre Aussitôt on parle d'elle à Jésus. |

et elle se mit à les servir la fièvre la quitta en lui prenant la main

et la fit se lever Il s'approcha |

Ainsi, on constate au le service de Jésus et des disciples

prend le relais de celui de la synagogue : on sort de la synagogue pour entrer

dans la maison de Pierre (qui est comme un nom symbolique pour désigner

l'Église). De plus, le service, déjà mentionné au moment de la tentation au

désert (1, 13) n'est plus un service rendu uniquement à Dieu mais aussi à

tous ceux qui sont ses témoins, les disciples de Jésus. L'opposition

"était couchée" et "la fit se lever" signifie déjà la

puissance de la résurrection. De même que Jésus fait se lever la belle-mère

de Pierre, de même il vient ressusciter les hommes pour qu'ils puissent le

servir, lui et ses disciples. D'ailleurs, la construction de la phrase de Marc

présente une curiosité intéressante :

Ainsi, on constate au le service de Jésus et des disciples

prend le relais de celui de la synagogue : on sort de la synagogue pour entrer

dans la maison de Pierre (qui est comme un nom symbolique pour désigner

l'Église). De plus, le service, déjà mentionné au moment de la tentation au

désert (1, 13) n'est plus un service rendu uniquement à Dieu mais aussi à

tous ceux qui sont ses témoins, les disciples de Jésus. L'opposition

"était couchée" et "la fit se lever" signifie déjà la

puissance de la résurrection. De même que Jésus fait se lever la belle-mère

de Pierre, de même il vient ressusciter les hommes pour qu'ils puissent le

servir, lui et ses disciples. D'ailleurs, la construction de la phrase de Marc

présente une curiosité intéressante :

Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Il aurait été plus logique d'écrire : Il s'approcha et la prit par la main, la fièvre la quitta, il la fit lever et elle se mit à les servir. La mise en exergue du "fit se lever", qui est propre à Marc semble bien manifester l'importance que Marc attache à la résurrection. On retrouve cette même insistance dans la guérison d'un enfant possédé : Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout (c'est-à-dire, selon le terme grec utilisé : il le ressuscita).

Marc fait un signe, un clin d'oeil : il n'est possible de lire son évangile qu'après la résurrection du Christ, et donc les miracles qui accompagnent l'existence de Jésus de Nazareth ne peuvent donner leur sens ultime qu'après cette résurrection. De plus, le service qu'entreprend la belle-mère de Pierre, c'est le service que doit entreprendre chaque disciple auprès de ceux qui ont suivi Jésus. Ce service peut être compris dans un double sens. D'abord, c'est une réalité matérielle, c'est donner à manger et donc accomplir le devoir d'hospitalité. Mais ensuite, c'est aussi, et sans doute bien davantage, le don total de soi : Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est l'idéal que Jésus propose à ceux qu'il ressuscite, qu'il fait lever du sommeil de la mort.

4. Les guérisons après le sabbat

Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes et il chassa de nombreux démons ; et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient.

Ce petit texte (1, 32-34) est une sorte de condensé des guérisons opérées par Jésus. Il ne faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre. Certains affirmations sont très absolues : on se mit à lui amener tous les malades... La ville entière était rassemblée à la porte. Par ailleurs, nous savons que Jésus guérissait les malades, mais pas tous les malades ; d'ailleurs, Marc lui-même corrige son affirmation : Il guérit de nombreux malades et il chassa de nombreux démons...

Dans ces trois versets, le terme "démon" ou "démoniaque" revient trois fois. Cela souligne une préoccupation de Marc, un certaine présentation de son Jésus : le Christ est venu combattre le diable et libérer les hommes de son emprise. Et cela, il l'avait déjà manifesté dans le récit de Jésus au désert (1, 13) et dans la guérison de l'homme possédé par un esprit impur (1, 23-25). Jean Baptiste présentant Jésus comme "plus fort" que lui (1, 7). En fait, Jésus a vaincu Satan, il commence sa prédication et un esprit mauvais tente de l'arrêter, mais ce démon est chassé, bien qu'il ait reconnu en Jésus le Saint de Dieu. Son cri n'était pas une profession de foi, mais l'expression d'un sentiment de peur et de défaite en présence de l'Envoyé de Dieu.

5. Jésus quitte Capharnaüm

|

et il chassait les démons il prêchait dans leurs synagogues et il alla par toute la Galilée Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert là, il priait

Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons et ils le trouvèrent |

car c'est pour cela que je suis sorti Allons ailleurs dans les bourgs voisins pour que j'y proclame l'Évangile Et il leur dit Tout le monde te cherche Ils lui disent et ils le trouvèrent |

Cette construction de la prédication de Jésus en Galilée (1, 35-39) fait apparaître un jeu d'oppositions : le lieu désert et les bourgs voisins, la prière et la proclamation de l'Évangile Ces oppositions ne sont pas contradictoires, mais elles marques des moments importants de la vie de Jésus aussi bien que dans celle des disciples.

Les disciples recherchent Jésus pour l'amener à la foule qui attend de nouvelles guérisons, alors que Jésus place en tête de ses préoccupations l'annonce de l'Évangile dont les miracles ne sont que la préparation.

Ayant reconnu l'identité de Jésus par les miracles, il faut accomplir un pas supplémentaire pour le "trouver", celui de la reconnaissance du mystère de sa personne. Une étape est franchie par le fait que Jésus quitte Capharnaüm pour parcourir toute la Galilée.

Mais l'expression "c'est pour cela que je suis sorti" laisse planer un doute. S'agit-il simplement de la sortie de cette ville ? Ou bien s'agit-il davantage de sa mission dans le monde ? Luc est plus explicite : Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle du Règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé (Lc. 4, 43).

6. La guérison du lépreux

Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant : Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit : Je le veux sois purifié. A l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit : Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ils auront là un témoignage.

En lui-même, ce récit n'a aucun cadre précis. Aucun lieu n'est mentionné, aucun témoin n'apparaît. Les autres synoptiques ne fournissent guère plus de renseignements sur le lieu exact. Pour Luc, il s'agirait d'une ville de Galilée. Pour Matthieu, c'est dans la descente de la Montagne après le discours des Béatitudes...

Mais si le miracle a eu lieu dans une ville, le problème de la présence du lépreux se pose avec acuité : il enfreint la Loi de Moïse, ce qui explique l'irritation de Jésus (1, 43). Et si le miracle a eu lieu en présence d'une foule nombreuse, la même question se pose. Or que dit Marc à ce sujet ? Il ne mentionne ni le lieu ni la foule : le récit semble détaché de tout contexte, isolé historiquement et topographiquement.

Seulement, la sortie de Jésus de la ville de Capharnaüm (1, 33) et sa nouvelle entrée (2, 1) laissent à penser que Marc fait précisément sortir Jésus de la ville pour permettre ce miracle. On peut lire ce texte avec la structure d'englobement.

|

Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant : Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus le renvoya aussitôt. Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. |

|

ils auront là un témoignage. ce que Moïse a prescrit, et offre pour ta purification mais va te montrer au prêtre

Garde-toi de rien dire à personne,

Il lui dit :

S'irritant contre lui, et il fut purifié. A l'instant, la lèpre le quitta

|

||

|

|

Il lui dit : Je le veux sois purifié. |

|

||

Cela permettrait de construire le schéma suivant :

|

A. Un lépreux s'approche de Jésus B. Il supplie Jésus C. Il formule une demande D. Pitié de Jésus E. Acte de Jésus (toucher) |

|

|

|

|

F. Pointe du récit : la parole suffit. |

|

La seconde réaction de Jésus, son irritation, semble contredire sa première attitude, sa pitié pour un corps souffrant. Certains manuscrits lisent aussi "irrité" pour "pris de pitié". Cela peut s'expliquer par le fait que le lépreux enfreint la Loi, en s'approchant d'un individu sain ; mais Jésus lui-même va enfreindre cette loi en touchant le lépreux. L'irritation de Jésus peut aussi s'expliquer par le fait même de la guérison. La purification de la lèpre était considérée comme un acte comparable à la résurrection des morts, et donc attribuée à Dieu seul.

En accomplissant cette guérison, Jésus pouvait être perçu comme le Messie attendu. En conséquence, il ordonne le silence au lépreux purifié : le "garde-toi de rien dire à personne" est justifié dans la perspective de Marc, celle du secret messianique. Le geste de Jésus est plein d'humanité : il est pris de pitié et il touche le malade. Une lecture symbolique permet de dire que ce contact corporel met le croyant avec la grâce divine, en lui communiquant le don de Dieu. Pourtant, le pouvoir de Jésus n'est pas conditionné par sa présence physique : la parole seul suffit. L'accent est mis, au premier chef sur cette parole : "Je le veux, sois purifié". Jésus acquiesce à la demande formulée par le lépreux : "Si tu veux, tu peux me purifier". En ajoutant "le" dans la proposition "je le veux", les traducteurs oublient de rendre la concision grecque : si tu veux - je veux.

Le lépreux purifié est investi d'une mission auprès des prêtres de la religion juive. En faisant constater sa guérison, il doit aussi rendre témoignage à Jésus, puisque la purification de la lèpre était un des signes de la venue des temps messianiques. En faveur de ces prêtres, Jésus semble vouloir lever la consigne du secret. Puisqu'ils sont les responsables du peuple, il convient qu'ils soient avertis, mais la consigne du silence vaut pour tous les autres. Pourtant, c'est la foule qui réagit à la guérison du lépreux :

Mais une fois parti, il (le lépreux) se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toute part.

Non seulement le lépreux rend témoignage par l'offrande prévue par la Loi (bien que cet acte ne soit pas mentionné dans le cadre du texte évangélique), mais encore il fait figure de disciple. Le vocabulaire de Marc est net à ce propos : proclamer la nouvelle, proclamer la parole, c'est annoncer l'Évangile. En somme, cet homme prend le relais de Jésus dans les villes, puisque maintenant il peut y entrer légalement du fait de sa guérison. En revanche, Jésus doit se retirer. Le lépreux purifié préfigure, à sa manière, les prédicateurs de l'Évangile

7. Pardon et guérison d'un paralysé à Capharnaüm

Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient pas l'amener à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était, et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leurs coeurs : Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos coeurs ? Qu'y a-t-il de plus facile, de dire au paralysé : Tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : Lève-toi, prends ton brancard et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, - il dit au paralysé : Lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, et il sortit devant toute le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil !

Le premier chapitre de Marc constitue comme une marche vers

le triomphe : rien ne vient obscurcir la mission de Jésus. Lors de son

baptême, il a reçu le témoignage du Père et celui de l'Esprit. Au désert,

il a vaincu Satan et les anges l'ont servi. Au commencement de son ministère,

quatre hommes ont tout abandonné pour le suivre. Sa prédication, qui annonce

la venue du Royaume de Dieu, avec l'approche des temps messianiques, ses

miracles, qui prouvent l'authenticité de sa parole, attirent les foules. Tout

devrait normalement réussir. La guérison du paralysé de Capharnaüm va

marquer un tournant décisif : Jésus n'aura plus seulement des admirateurs, il

aura aussi des adversaires. La lutte va s'engager en une suite de controverses

sur le pardon des péchés (2, 1-12), sur l'accueil des pécheurs (2, 15-17),

sur le jeûne (2, 18-22), sur le sabbat (2, 23-27 et 3, 1-6).

Le premier chapitre de Marc constitue comme une marche vers

le triomphe : rien ne vient obscurcir la mission de Jésus. Lors de son

baptême, il a reçu le témoignage du Père et celui de l'Esprit. Au désert,

il a vaincu Satan et les anges l'ont servi. Au commencement de son ministère,

quatre hommes ont tout abandonné pour le suivre. Sa prédication, qui annonce

la venue du Royaume de Dieu, avec l'approche des temps messianiques, ses

miracles, qui prouvent l'authenticité de sa parole, attirent les foules. Tout

devrait normalement réussir. La guérison du paralysé de Capharnaüm va

marquer un tournant décisif : Jésus n'aura plus seulement des admirateurs, il

aura aussi des adversaires. La lutte va s'engager en une suite de controverses

sur le pardon des péchés (2, 1-12), sur l'accueil des pécheurs (2, 15-17),

sur le jeûne (2, 18-22), sur le sabbat (2, 23-27 et 3, 1-6).

Le récit se présente toujours sous une forme d'englobement. La guérison sert en quelque sorte de prétexte pour manifester le pouvoir de Jésus de pardonner les péchés. D'abord, dans une introduction (vv. 1-2), Marc souligne la présence d'une foule considérable (cf. 1, 33). Il n'y a plus de place même pas devant la porte. Jésus attire les foules, parce qu'il est un grand thaumaturge. Sa prédication ne semble, jusqu'à présent, aux yeux de la foule, qu'accessoire : il guérit les malades, et c'est bien cela l'essentiel. Aucune opposition, ni politique, ni religieuse, ne s'est manifestée : on peut toujours venir à lui sans craindre de représailles de la part des autorités. Jésus se trouve à la maison. Rien ne précise quelle est cette maison, sans doute celle de Pierre, déjà mentionné en 1, 29. Mais cette maison n'est plus, symboliquement, la maison du culte (et elle les servait, de 1, 31), c'est la maison de la prédication (et il leur annonçait la parole, en 2, 2), et du pardon des péchés. Le récit de la guérison enveloppe l'enseignement de Jésus et la controverse sur le pardon des péchés :

|

|

|

|

|

|

Controverse sur le pardon des péchés |

|

|

Schématiquement la forme est la suivante :

|

A. Un homme est amené à la maison B. La foule barre l'accès C. Le brancard est descendu D. L'homme est couché |

A'. La foule s'étonne B'. L'homme fend la foule C'. L'homme prend son brancard D'. L'homme se lève |

Cependant, un élément de la première colonne n'est pas repris dans la seconde : "Voyant leur foi". La foi conditionne le miracle, c'est une idée chère à Marc. Il n'hésitera pas à dire que Jésus se trouve dans l'incapacité de faire des miracles quand la foi est absente : "Et il ne pouvait faire là aucun miracle, pourtant il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas" (6, 5-6). Toutefois, la conclusion de cette guérison, l'étonnement de la foule et sa stupeur indique un premier pas vers la foi : il faut un cheminement qui va de l'étonnement à l'adhésion.

Cette conclusion risque pourtant de faire oublier la portée essentielle de la péricope évangélique, qui est le pardon des péchés. Au milieu de la foule, les scribes ne comprennent pas...

|

Mon fils,

tes péchés sont pardonnés.

Quelques scribes étaient assis là

et raisonnaient en leurs coeurs :

Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? |

|

les péchés sur la terre a autorité pour pardonner le Fils de l'homme Eh bien afin que vous sachiez que Tes péchés sont pardonnés ou bien de dire Prends ton brancard et marche Lève-toi Qu'est-il plus facile de dire Pourquoi tenez vous des raisonnements en vos coeurs ? Jésus leur dit : qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes connaissant aussitôt sinon Dieu seul ? Qui peut pardonner les péchés |

||

|

|

Il blasphème. |

|

||

Chez Marc, les scribes jouent un rôle important : ce sont les meneurs de l'opposition à l'enseignement de Jésus. Instruits, connaissant les Écritures, ils découvrent rapidement ce qui serait susceptible de conduire Jésus à sa perte. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Dieu seul peut pardonner les péchés. En effet, le péché est l'une des formes de l'offense à Dieu. Puisque c'est Dieu qui est l'offensé, c'est lui seul qui peut pardonner l'offense, et donc les paroles de Jésus peuvent paraître blasphématoires. Mais, à s'en tenir à une stricte philologie, Jésus ne s'arroge pas immédiatement le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit simplement : Tes péchés sont pardonnés, et non pas : je te pardonne tes péchés. La tournure qu'il emploie est passive, le complément d'agent est sous-entendu. Par ailleurs, dans le judaïsme, on évitait de prononcer le nom divin, on trouvait des tournures de langage, des métaphores pour parler de Dieu : "le Béni" (14, 61), "la Puissance" (14, 62). Les scribes auraient donc très bien pu comprendre la phrase de Jésus de la manière suivante : Dieu te pardonne tes péchés. Mais ils interprètent immédiatement la parole de Jésus dans le sens que celui-ci veut lui donner aussitôt après : il revendique pour le Fils de l'homme le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir au sens de la puissance qui appartient à Dieu personnellement. Dans cette revendication de Jésus à pardonner les péchés, on découvre une nouveauté radicale par rapport à l'Ancien Testament. Certes, le pardon des péchés était lié à la venue des temps eschatologiques (au moment de la fin des temps), mais jamais il n'apparaît comme une prérogative du Messie. Ainsi Esaïe, dans les chants du Serviteur de Dieu, établit une relation entre le péché des hommes et les souffrances du serviteur de Dieu :

Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage, ou, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités ; la caution, gage de paix pour nous, était sur lui et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sir lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé, les gens de sa génération, qui se préoccupe d'eux ? Oui, il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Mais, Seigneur, que, broyé par la souffrance, il te plaise ; daigne faire de sa personne un sacrifice d'expiation, qu'il voie une descendance, qu'il prolonge ses jours et que le bon plaisir du Seigneur par sa main aboutisse. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, sitôt connu juste, il dispensera la justice, lui, mon Serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leurs perversités. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules et que pour les pécheurs, il vient s'interposer (Es. 53, 3-12).

C'est par sa mort que le Serviteur expie les fautes des hommes, mais il ne pardonne pas leurs péchés. Aussi n'est-ce pas à un type de lecture prophétique qu'il convient de se référer pour saisir la parole de Jésus. D'ailleurs, celui-ci invoque la notion du Fils de l'homme. Selon Marc, c'est dans cette controverse que Jésus se désigne pour la première fois par ce titre qui relève plutôt de la littérature apocalyptique, issue entre autres du livre de Daniel :

Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils d'Homme, il arriva jusqu'au vieillard, on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté : les gens de tous peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite (Dn. 7, 13-15).

Jésus fait donc une référence à la parole de Daniel, comme il l'invoquera aussi dans son discours sur la ruine du Temple de Jérusalem (13, 26). Comme les scribes de Capharnaüm, les membres du Sanhédrin, le Conseil des sages d'Israël, considéreront cette prétention de Jésus comme blasphématoire. Ce sera un motif religieux suffisant pour justifier sa condamnation. Ainsi se trouve manifesté un lien qui unit la première controverse de Jésus à Capharnaüm à sa dernière à Jérusalem. La lutte commence à s'engage et elle ne s'achèvera que par la condamnation à mort. Dans cette vision de Daniel relative à la fin des temps, Jésus découvre une annonce de la rémission et du pardon des péchés.

Le Fils de l'homme sera un juge, et son jugement portera d'abord sur les péchés. Il aura le pouvoir de condamner les pécheurs ou de leur remettre leurs péchés, de les gracier. Et Jésus s'arroge, dès le temps présent, ce pouvoir eschatologique. Dès l'instant présent, il possède le pouvoir, l'autorité qui lui reviendront ultérieurement : il anticipe sur le jugement qu'il doit prononcer à la fin des temps. Ce jugement ne sera pas une sanction punitive. Pour l'instant, c'est l'heure du pardon, le moment n'est pas encore venu de régler des comptes.

La pointe du récit de la guérison du paralytique porte non pas sur la guérison en elle-même, mais sur le pouvoir de Jésus. A un niveau second, la pointe de ce pouvoir se trouve dans l'accusation de blasphème. Les scribes, comme les autres opposants de Jésus, ne vont pas chercher à le condamner à cause des bienfaits qu'il accomplit envers ceux qui souffrent, mais bien plus en raison de ses prétentions qui leur paraissent exorbitantes. Les miracles ne scandalisent personne. Ce qui scandalise, c'est ce qu'ils signifient : le mystère même de la personne de Jésus. Cet homme s'arroge des attributs divins. A Capharnaüm s'ouvre la route de Jérusalem. La stupéfaction fera bientôt place à la haine.

8. Appel de Lévi

Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit : Suis-moi. Il se leva et il le suivit.

Pour ce récit de la vocation de Lévi, il faut se reporter aux récits de la vocation des premiers disciples étudiés précédemment.

9. Accueil des pécheurs

Le voici à table dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde et même des scribes pharisiens le suivaient. Ceux-ci voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts disaient : Quoi ? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Jésus, qui avait entendu, leur dit : Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades ; je suis venu appelé non pas les justes, mais les pécheurs.

La première controverse vient à peine de s'achever qu'une autre commence. Ce qui est nouveau dans celle-ci, c'est la solidarité qui se fait jour entre les disciples et Jésus. Les scribes des pharisiens s'adressent aux disciples de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui va leur répondre. Dans cette courte péricope, on trouve quatre fois le terme de pécheurs, trois fois celui de collecteurs d'impôts, une fois celui de Jésus et celui des scribes. Pourquoi cette insistance de Jésus sur les pécheurs et les collecteurs d'impôts ? Marc insiste sans doute sur ce thème pour rappeler à la communauté primitive que le repas du Seigneur (le voici à table dans sa maison) est ouvert à tous. Les chrétiens venus du paganisme, ceux qui ne suivaient pas les prescriptions mosaïques, ne sont pas séparés des chrétiens issus des milieux du judaïsme. Toutefois, des tensions existaient entre ces deux familles de chrétiens. Dans sa lettre aux Galates, Paul illustre cette situation, rappelant son opposition à Pierre, quant à son attitude vis-à-vis des non-circoncis :

Lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. En effet, avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais, après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans leur duplicité. Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tout le monde : Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juifs ? Nous sommes, nous, des juifs de naissance et non pas des païens, ces pécheurs (Gal. 2, 11-15).

Pour un juif, tout païen est pécheur, donc impur. Il ne faut pas prendre ses repas avec des êtres impurs, sous peine de contracter soi-même une impureté rituelle. Pour le juif qui croit en Jésus, la communauté de table ne peut plus être une source d'impureté rituelle. C'est un renversement de conception que Jésus opère en prenant ses repas avec les collecteurs d'impôts. Ces derniers, abusant des facilités de leurs charges, pouvaient s'enrichir rapidement, injustement, "sur le dos" des autres juifs ; ils étaient ainsi assimilés aux pécheurs publics, d'où leur nom de publicains.

10. Question sur le jeûne

Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus : Pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur dit : Les invités à la noce, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. La discussion sur le jeûne suit un modèle semblable à la discussion sur le repas avec les pécheurs. A propos d'un fait, une question est posée, qui entraîne une réponse décisive de la part de Jésus.

La question sur le jeûne amène à se demander qui a pu poser cette question. Marc n'est pas clair. Les interlocuteurs de Jésus ne peuvent pas être les pharisiens ou les disciples du Baptiste, ils ne parleraient pas d'eux à la troisième personne du pluriel... C'est la raison pour laquelle certains traducteurs préfèrent rendre la tournure par une proposition impersonnelle : les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. On vient dire à Jésus... C'est le choix de la Bible de Jérusalem. Mais, si l'on se réfère aux autres synoptiques, ce sont les disciples de Jean qui interrogent Jésus :

Alors les disciples de Jean l'abordent et lui disent : Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-il pas ? (Mt. 9, 14).

Selon Luc, ce sont les scribes et les pharisiens qui posent la question :

Ils (les Pharisiens et leurs scribes) lui dirent : Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent... (Lc. 5, 33)

Dans ces conditions, il est difficile de savoir qui a pu interroger Jésus. Seulement, la réponse de Jésus ne peut se comprendre sans cette double référence aux pharisiens et aux disciples de Jean-Baptiste. Toutes les religions connaissent le jeûne comme une pratique relativement courante. Il n'est pas propre à Israël, encore moins à certains courants du judaïsme. Toutefois, il ne convient pas de considérer le jeûne selon des conceptions modernes, comme une pratique destinée à se maîtriser soi-même et à manifester son indépendance vis-à-vis des biens matériels. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait à l'occasion d'un décès ou d'un malheur national. Mais le jeûne est aussi une occasion de rencontrer Dieu ; dès lors, il est associé à la prière. Dans certains cas, le jeûne devenait une pratique purement extérieure : on jeûnait non pas par amour de Dieu, mais pour susciter l'admiration des foules. C'est le cas des pharisiens. Jean-Baptiste, quant à lui, pratiquait des jeûnes très sévères, il enseignait de cette manière à ses disciples comment préparer la venue du Seigneur : le jeûne avait une signification eschatologique. C'est tout le sens qu'il donnait à sa prédication et au baptême qu'il conférait (1, 2-8).

La réponse de Jésus prend son sens dans la critique des pratiques pharisaïques et dans la constatation de l'accomplissement de ce qui était attendu par le Baptiste. Le jeûne n'a pas une valeur permanente, mais simplement transitoire : il convient de jeûner quand on se prépare à rencontrer Dieu, mais quand on le rencontre, le jeûne devient superflu, inutile. Le fait pour les disciples de Jésus de ne pas se soumettre au jeûne est un signe que le Royaume de Dieu est arrivé. Il n'est plus question de jeûner, mais de prendre part au festin nuptial. Et Jésus ne craint pas de se présenter comme l'époux. Ses disciples sont les compagnons de l'époux à la noce, les amis que le fiancé invite à son mariage. De ce fait, Jésus revendique pour lui-même une prérogative divine. En effet, dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait comme l'époux de son peuple :

Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur (Os. 2, 21-22).

ou encore :

On ne te dira plus : Délaissée, on ne dira plus à la terre : La Désolée, mais on t'appellera : Celle en qui je prends plaisir, et la terre : l'Épousée, car le Seigneur mettra son plaisir en toi et ta terre sera épousée. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. (Es. 62, 4-5).

Mais le verset 20 : Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là, paraît bien énigmatique. Le jeûne qui préparait la venue de Celui qui devait venir n'est plus de mise, puisqu'il est là. Mais quand il sera "enlevé", il conviendra de nouveau en signe de deuil. Toutefois, rien, dans la vie des Églises primitives, ne permet de dire que la mort de Jésus a été l'occasion de divers jeûnes. Au contraire, la première communauté est tout entière portée à la joie, dans sa période pascale. Les Actes ne mentionnent pas de jeûne commémoratif de la mort de Jésus. Quand les disciples jeûnent c'est toujours dans le cas d'une préparation à un événement comme un départ en mission :

Il y avait, à Antioche, dans l'Église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement : Barnabbas, Syméon appelé Niger et Lucius de Cyrène, Manahem compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit : Réservez-moi donc Barnabbas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé (Ac. 13, 1-3).

Il ne semble pas que Jésus ait voulu abolir la pratique du jeûne, puisqu'il donne même des règles sur la manière de l'accomplir :

Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare : ils ont déjà reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voir dans le secret, te le rendra (Mt. 6, 16-17).

11. Le vieux et le neuf

Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, sinon le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres, mais à vin nouveau, outres neuves.

Ces deux courtes paraboles sont strictement parallèles :

|

Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, sinon le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. |

Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres, mais à vin nouveau, outres neuves. |

Cependant, l'accent est placé d'une part sur le vieux vêtement et d'autre part sur le vin nouveau, pour que les deux symbolismes se complètent. L'image du vieux vêtement désigne l'ancienne économie du salut dont le but était de préparer la venue du Sauveur. Il est donc inutile de reprendre les observances de l'ancienne alliance : il faut faire du nouveau. Saint Paul reviendra constamment sur ce thème, en particulier à propos de la circoncision.

De même, à propos du vin nouveau, il est inutile de vouloir donner pour cadre à la nouvelle alliance les institutions de l'ancienne : on perdrait à la fois l'une et l'autre.

Toutefois, il ne faudrait pas prendre, d'une façon unilatérale, ces affirmations. On en conclurait, par exemple, que Jésus abolit définitivement le jeûne. Certaines observances sont devenues caduques, d'autres doivent être renouvelées. Mais, en aucune façon, il n'est possible de mettre sa confiance dans de simples pratiques extérieures.

12. Les épis arrachés et l'observation du sabbat

Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé et ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat ! Ce n'est pas permis. Et il leur dit : Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment au temps du grand prêtre Abiathar, il est entré dans la maison de Dieu, a mangé les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger sauf les prêtres, et en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui ? Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.

Ce récit est construit de la même façon que toutes les autres controverses : repas chez les pécheurs, question sur le jeûne. A propos d'un fait, une question est posée à Jésus qui élargit le débat et propose un enseignement nouveau. Ce récit se trouve chez les trois synoptiques, avec des présentations quelque peu différentes. Ces divergences permettent aux exégètes de reconstituer une histoire de ce petit récit.

Au stade le plus ancien, les disciples arrachent du blé pour le manger, ils veulent ainsi tromper leur faim. Les pharisiens sont scandalisés. Jésus leur répond par l'exemple de David. Il démontre ainsi qu'aucune loi ne peut prévaloir à la nécessité vitale.

A une étape suivante, mais antérieure à la rédaction définitive des évangiles, l'épisode est situé un jour de sabbat. Le délit devient alors plus grave, puisque, pour le juif, le sabbat rappelle le repos de Dieu après la création. Célébrer le sabbat, c'est non seulement n'effectuer aucun travail, c'est aussi communier à l'oeuvre de création de Dieu. Mépriser le sabbat, c'est mépriser Dieu et son oeuvre créatrice. La moindre infraction à la loi sabbatique est donc nécessairement un grave délit.

Alors que Matthieu et Luc insistent que les disciples arrachent des épis pour les manger, Marc indique qu'ils se frayent un chemin. C'est un geste de vandalisme pur et simple. Sur ce point, il semble que Matthieu et Luc présentent la plus ancienne tradition. D'ailleurs, la réponse de Jésus, même chez Marc, reprend la question de la faim. La logique du récit de Marc s'en ressent.

Comment comprendre le souci de Marc ? Il s'adresse à un public d'origine païenne qui ignore toutes les prescriptions juives, entre autres les prescriptions sabbatiques. Aussi choisit-il un délit beaucoup plus parlant pour tout homme : saccager un champ de blé à l'approche de la moisson. Mais Marc reste quand même dans la perspective du sabbat. Et sa conclusion : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, prend une coloration importante pour la première Église Les critiques des évangiles considèrent que cette parole attribuée à Jésus est une addition de Marc. Il est difficile de penser que Jésus ait pu, de son vivant, prononcer une telle parole, car il a respecté la Loi juive. Malgré cela, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat n'est par une innovation. Ainsi Rabbi Syméon ben Manaya, vers 180, enseignait : Le sabbat vous a été remis, mais vous n'avez pas été remis au sabbat.

De même, dans le livre des Martyrs d'Israël, Matthatias, le père de Juda Macchabée, avait déclenché une guerre sainte, et certains de ses partisans, attaqués, avaient été exterminés le jour du sabbat :

Lorsqu'ils l'apprirent, Mattathias et ses amis les pleurèrent amèrement et se dirent les uns aux autres : Si nous faisons tous comme ont fait nos frères, si nous ne luttons pas contre les nations pour notre vie et nos observances, ils auront tôt fait de nous exterminer de la terre. Ce même jour, ils prirent cette décision : Tout homme qui viendrait nous attaquer le jour du sabbat, combattons-le et nous ne mourrons donc pas tous comme sont morts nos frères dans leurs retraites (1 M. 2, 39-41).

Toutefois à l'époque de Jésus, l'observance rigoureuse semblait être beaucoup plus stricte. La tendance était à la radicalisation des règlements. Ce qui apparaît le plus scandaleux dans la réponse de Jésus, c'est le fait qu'il s'attribue la maîtrise sur le sabbat. Aussi est-il assez difficile de lui attribuer directement cette parole. Mais on la comprend mieux dans une communauté dégagée de toutes les questions d'observance juive, telle que la communauté de Rome, accueillante à tout homme, sans prendre en considération sa race ou sa religion d'origine. Cette parole attribuée à Jésus serait à rapprocher d'un autre verset de l'évangile selon saint Luc, verset dont l'authenticité est très discutée, et qu'un seul témoin rapporte à la suite de Luc :

Le même jour, voyant quelqu'un travailler le jour du sabbat, il lui dit : homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux, mais si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi (Lc. 6, 5).

Jésus est comparé à David. Si celui-ci a pu permettre à ses compagnons de manger les pains des offrandes dans le lieu de culte, combien plus les disciples peuvent-il se permettre de prendre des latitudes par rapport à la réglementation sabbatique !

Ainsi l'Église primitive reconnaît en Jésus le Fils de l'homme au sens le plus fort du terme, elle reconnaît en lui une sorte de dignité divine, celle du juge qui viendra inaugurer le jugement de la fin des temps. Jésus est comparé à Dieu, puisqu'il est considéré comme le maître de tout, même du sabbat.

13. Guérisons le jour du sabbat

Il entra de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée : Lève-toi, viens au milieu. Et il leur dit : Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal, de sauver un être vivant ou de le tuer ? Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur coeur, il dit à cet homme : Étends la main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis, Les Pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr.

Les deux affrontements, un jour de sabbat, montrent que Jésus est l'homme d'une liberté et d'une maîtrise totale. Il est libre devant les poursuites de ses adversaires ; mais il est surtout libre parce qu'il apporte le salut et la libération, tant par rapport à la maladie comme en cet épisode déjà analysé précédemment que par rapport à la loi qui tue. Jésus apparaît alors comme l'homme d'une libération libératrice, alors que ses adversaires optent pour la mort, violant également la loi, le jour même du sabbat. Ils oublient le "Tu ne tueras pas" en préférant laisser le malade sans guérison et en se décidant sur les moyens de faire périr Jésus.

Conclusion : Qui est Jésus ?

Jésus se donne à connaître par ses actions. Il est reconnu comme le Saint de Dieu par les esprits mauvais. Ses actes et ses paroles font percevoir à ses adversaires qu'il peut être quelqu'un de redoutable, qui n'hésite pas à se placer au-dessus de la Loi, qui n'hésite même pas à revendiquer des prérogatives divines.

Marc compare Jésus à Élie (dans la vocation des disciples), à David (dans l'épisode des épis arrachés). Il le distingue des scribes et des pharisiens, en ce sens qu'il parle en homme qui a une réelle autorité, ce que les foules apprécient. Il l'identifie même déjà à Dieu par ses pouvoirs sur la maladie et sur les prescriptions rituelles. Il suggère même un culte à son égard, dans le cas de la guérison de la belle-mère de Pierre.

Déjà, dans ce premier développement centré sur les miracles, Marc manifeste que la première communauté chrétienne se distingue de la communauté juive.