Le

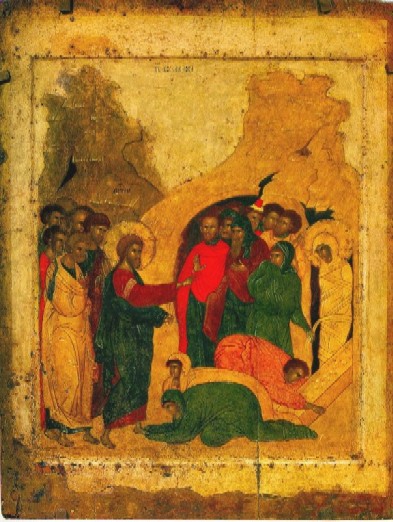

Christ, maître absolu

de

la vie et de la mort

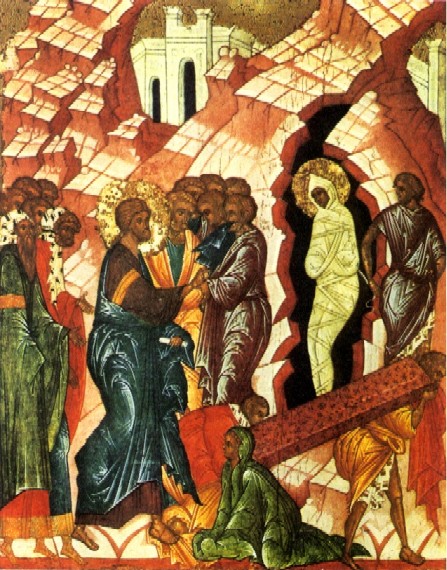

Les

deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la

résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous

les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière

et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte

au péché (et la lumière pour l’aveugle est le

signe d’une autre lumière qui est donnée à

ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus

redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe

d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout

croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,

Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus

important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus

seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire

revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à

Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa

mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la

mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que

le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,

4), « Je suis heureux de n’avoir pas été

là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,

je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je

savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à

cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu

m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).

Les

deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la

résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous

les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière

et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte

au péché (et la lumière pour l’aveugle est le

signe d’une autre lumière qui est donnée à

ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus

redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe

d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout

croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,

Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus

important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus

seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire

revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à

Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa

mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la

mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que

le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,

4), « Je suis heureux de n’avoir pas été

là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,

je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je

savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à

cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu

m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).

Le

cadre et les personnages

Ce

signe se passe à. Béthanie, près de Jérusalem.

En hébreu. Béthanie signifie : la maison du pauvre, la

maison de l’humilité. Actuellement, c’est le village

de « El Azarieh », à deux kilomètres

environ de la capitale, où l’on montre encore le tombeau de

Lazare creusé dans le roc... Ce village est celui de Marthe et

de Marie, deux femmes que l’auteur du quatrième évangile

pense bien connues des chrétiens pour qui il rédige son

texte. Très rapidement, on les a identifiées aux deux

femmes présentées dans un épisode de Luc.

« Comme

ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du

nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur

nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du

Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s’affairait à un

service compliqué. Elle survint et dit : Seigneur, cela

ne te fait rien que ma sœur m’ait laissée seule à

faire le service ? Dis-lui donc de m’aider. Le Seigneur lui

répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu

t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.

C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera

pas enlevée » (Lc. 10, 38-42).

Luc

n’a pas indiqué l’endroit où s’est passée

cette scène. Il n’est pas impossible que ce soit Béthanie,

mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude qu’il s’agit

des mêmes personnes. Marie est présentée comme

cette « même Marie qui avait oint le Seigneur d’une

huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses

cheveux » (Jn. 11, 2). Cette action est racontée au

passé, mais l’évangéliste parle d’une action

qui se déroulera au chapitre suivant de sa rédaction

(Jn. 12, 1-2) ; et en 12, 1, il mentionnera le récit de la

résurrect1on de Lazare comme étant aussi un fait passé.

Au moment où l’évangéliste rédige son

texte, les deux événements sont bien passés et

il y a pour lui comme un télescopage dans le temps. Toutefois,

rien ne permet d’identifier cette Marie avec la pécheresse

qui est présentée par Luc (7, 36-50). Lazare n’est

pas connu par ailleurs, et il ne semble même pas être

connu par les lecteurs de cet évangile, puisqu’il est

simplement présenté comme « le frère »

des deux femmes. Pourtant, il porte un nom prédestiné :

« Dieu vient en aide » ; et ses deux sœurs le

présentent comme un ami de Jésus : « Seigneur,

celui que tu aimes est malade » (Jn. 11, 3). Cette amitié

sera rappelée : « or Jésus aimait Marthe et

sa sœur et Lazare » (v. 5) ; « notre ami

Lazare s’est endormi, je vais amer le réveiller »

(v. 11). Cette même amitié sera encore soulignée

par les juifs : « voyez comme il l’aimait »

(v. 36). Une semblable insistance sur les sentiments de Jésus

est exceptionnelle chez Jean : tout semble amener à conclure

que c’est l’amour qui fait vivre.

Proposition

de structure pour ce texte

Dans

une première partie, tout se passe selon une référence

constante à la maison de Lazare et de ses sœurs. Cette maison

constitue un système clos : l’amour qui peut unir les sœurs

et le frère est un amour sans fécondité, sans

postérité possible, ce qui était difficilement

admis par le judaïsme de l’époque.

« Il

y avait un homme malade » (v. 1). La maladie peut

connaître deux solutions : la guérison qui marque un

retour à l’état précédent ou la mort

qui constitue une nouveauté. Le vide qui sera causé par

la mort de Lazare est immédiatement comblé par la

présence des juifs dans la maison des deux sœurs.

Dans

la seconde partie, tout va se dérouler selon un processus de

sortie : la maison, comme système clos, s’ouvre, se vide de

tous ses occupants, puis le tombeau va être également

vidé. Mais, rien, dans le texte ne permet de dire ce qu’il

advient de Lazare et de ses sœurs après la résurrection.

Le « déliez-le et laissez-le amer » (v.

44 b) laisse simplement supposer qu’il ne peut s’agir d’un

simple retour à l’état antécédent.

Une maison et ses

habitants : vv. 1-2

Annonce de la

maladie à Jésus : v. 3

Jésus reste

sur place : vv. 4-6

Annonce de la mort

de Lazare par Jésus : vv. 7-14

Départ de

Jésus et des disciples : vv. 15-17

Les juifs viennent

consoler les deux sœurs : vv. 18-19

Marthe sort vers

Jésus : vv. 20-27

Marthe vient vers

Marie : v. 28

Marie et les juifs

sortent ensemble : vv. 29-37

Jésus

s’adresse à Lazare : vv. 38-43

Lazare sort du

tombeau vivant mais lié : v. 44 a

Lazare est libéré

: v. 44 b

Une

maison et ses habitants

Voir

ce qui a été dit précédemment sur la

recherche d’identification des personnages et des lieux dans le

cadre des évangiles de Luc et de Jean.

Annonce

de la maladie à Jésus

« Les

sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, celui

que tu aimes est malade » (v. 3). C’est une manière

pour elles de dire : « Nous voulons qu’il guérisse

! » ailleurs les deux sœurs reprocheront à Jésus

son absence, en lui disant que sa présence aurait pu guérir

leur frère : « Seigneur, si tu avais été

ici, mon frère ne serait pas mort » (v. 21 et v.

32).

Jésus

reste sur place

Alors

qu’il sait que Lazare est malade, à la porte de la mort,

Jésus ne se dérange pas, il reste « deux

jours encore à l’endroit où il se trouvait »

(v. 6). Déjà, aux noces de Cana, il n’avait pas

répondu immédiatement au désir exprimé

par sa mère : « Mon heure n’est pas encore

venue » (Jn. 2, 4). Jésus ne règle pas sa

conduite sur des sentiments humains, mais sur la volonté de

son Père, il veut servir la gloire de Dieu : « Cette

maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à la

gloire de Dieu, c’est par elle que le Fils de Dieu doit être

glorifié » (v. 4). Cette réponse ressemble

étrangement à la réponse que Jésus avait

faite à la question de ses disciples quant à l’origine

de la cécité de l’aveugle-né : « Ni

lui ni ses parents (n’ont péché). Mais c’est pour

que se manifestent en lui les oeuvres de Dieu » (Jn. 9,

3). La gloire de Dieu n’est pas une sorte de satisfaction égoïste

que Dieu se réserverait au détriment de ses créatures

(aveugle-né, Lazare) : chaque fois qu’il est question de la

gloire de Dieu, c’est toujours pour le bien du peuple tout entier,

ou pour le bien de ceux qu’il aime. Il manifeste pour eux sa

volonté de salut. Et celle-ci se manifestera d’une façon

particulièrement éclatante pour Jésus que le

Père ressuscitera lui-même d’entre les morts : en lui,

il propose sa présence et son salut.

Annonce

de la mort de Lazare par Jésus

Ayant

laissé deux jours s’écouler, Jésus annonce à

ses disciples son intention de retourner en Judée. Ceux-ci

voudraient l’en dissuader en raison du danger que Jésus peut

alors courir : « Les juifs, à nouveau, ramassèrent

des pierres pour le lapider... Ce n’est pas pour une belle oeuvre

que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème parce que

toi qui es un homme, tu te fais Dieu » (Jn.10, 31-33).

Mais on ne peut arrêter la marche de Jésus, on ne peut

pas davantage le lapider tant que son « heure n’est pas

encore venue ». C’est ce qu’il fait entendre à

ses disciples, en citant une sorte de proverbe populaire : « N’

y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu’un marche le jour, il

ne trébuche pas parce qu’il voit la lumière de ce

monde, mais si quelqu’un marche de nuit, il trébuche parce

que la lumière n’est pas en lui » (vv. 9-10),

parole qui est à rapprocher de ce qu’il disait aussi à

ses disciples avant la guérison de l’aveugle-né :

« Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux

oeuvres de Celui qui m’a envoyé ; la nuit vient où

personne ne peut travailler Aussi longtemps que je suis dans le

monde, je suis la lumière du monde (Jn. 9, 4-5).

Ultérieurement, Jésus utilisera la même image

pour faire comprendre à ses adversaires qu’il est encore

temps de rendre gloire à Dieu : « La lumière

est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tandis que vous

avez la lumière, pour que les ténèbres ne

s’emparent pas de vous, car celui qui marche dans les ténèbres

ne sait pas où il va Pendant que vous avez la lumière,

croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière »

(Jn. 12, 35-36) .

Sauver

Lazare de la mort sera, pour Jésus, le signe ultime, celui que

les juifs réclamaient : « Si tu es le Christ,

dis-le nous ouvertement » (Jn. 10, 24), mais cela sera

aussi le signe de sa propre condamnation : la gloire qui va rejaillir

de ce miracle, gloire annoncée au v. 4, sera finalement la

glorification de Jésus sur la croix. Jésus reste sur

place pendant deux jours, et il se met en route le troisième

jour, comme c’est le troisième jour qu’il ressuscitera des

morts.

En

employant le vocabulaire du sommeil pour désigner la mort de

Lazare, Jésus change la signification de la mort. Elle n’est

pas un châtiment, mais un passage qui conduit au réveil

de la résurrection. Mourir, dans toute la littérature

biblique, était considéré comme une conséquence

du péché, et donc comme le pire des châtiments.

Pourtant, la mort perdait son caractère tragique quand la vie

avait été longue et heureuse, particulièrement

comblée par la bonté divine. Jésus, en

dédramatisant la mort, lui donne le sens du sommeil : ceux qui

sont morts ne sont qu’endormis, dans l’attente d’un réveil.

Jésus se réjouit de la mort de Lazare, non pas parce

que, ayant attendu, il manifestera sa puissance avec plus d’éclat

aux yeux de ses disciples, mais parce qu’ils croiront. Le motif de

la joie ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,

mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des

disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau

prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais

bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine

(vv. 33-36).

ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,

mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des

disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau

prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais

bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine

(vv. 33-36).

Départ

de Jésus et des disciples

« Allons

à lui ! Alors, Thomas, celui que l’on appelle Didyme, dit

aux autres disciples : Allons nous aussi et nous mourrons avec lui »

(vv. 15-17). Thomas donne le sens du départ : celui de la mort

« avec lui ». Le caractère de ce « lui »

est assez ambigu : s’agit-il de Lazare ou s’agit-il de Jésus

? De fait, les disciples doivent partager complètement la

destinée de Jésus et mourir avec lui. De plus, les

disciples meurent symboliquement dans ce récit, ils

disparaissent complètement de la scène... A son arrivée

(alors qu’il était accompagné de ses disciples),

Jésus trouve Lazare au tombeau depuis quatre jours : c’est

dire qu’il est mort depuis quatre jours, car l’ensevelissement se

faisait le jour même. Dans la mentalité populaire, l’âme

continuait à tourner autour du cadavre pendant trois jours, et

lorsque le visage commençait à se décomposer,

elle quittait pour toujours les alentours de la tombe. Marthe

reviendra sur cet aspect : « Seigneur, il doit déjà

sentir... Il y a en effet quatre jours... » (v. 39).

Les

juifs viennent consoler les deux sœurs.

Contrairement

aux autres juifs, présentés dans les chapitres

précédents, ces juifs ne sont pas hostiles à

Jésus : ils seront les témoins oculaires de la

résurrection de Lazare, et l’évangéliste

notera même que certains crurent en Jésus après

ce signe (v. 45).

RECAPITULATION

DE LA PREMIERE PARTIE

|

du

côté de la maison

|

du

côté de Jésus

|

|

Lazare

est malade (v. 1)

Nous

voulons qu’il guérisse (v. 3)

Cette

maladie n’aboutira pas à la mort (v. 4)

donc

elle conduit à la guérison, et à la vie.

Lazare

doit donc guérir

et

pourtant Lazare meurt

Il

laisse un vide dans la maison,

vide

comblé par la présence des Juifs

VIVRE

EST CONDITION POUR MOURIR

|

Lazare

est mort (v. 14)

Nous

mourrons aussi (v. 16)

Je

me réjouis... afin que vous croyiez (v. 15)

MOURIR

EST CONDITION POUR CROIRE

|

Marthe

sort vers Jésus

Après

avoir présenté l’attitude des deux sœurs (Marie

reste à la maison alors que Marthe part à la rencontre

de Jésus) l’évangéliste propose une catéchèse

de la foi. C’est d’abord le reproche affectueux de Marthe :

« Seigneur, si tu avais été là, mon

frère ne serait pas mort », autrement dit : « tu

n’es pas venu et mon frère est mort, alors qu’il n’aurait

pas dû mourir ». En cela, elle présente

l’état de sa foi en Jésus au moment présent.

Mais elle poursuit et montre l’endroit où sa foi doit

aboutir à la fin de l’entretien : « Mais

maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à

Dieu, Dieu te l’accordera » (v. 22). La foi de Marthe

est liée à la présence matérielle de

Jésus, et sa demande s’exprime en termes de connaissance :

« si tu avais été là... je sais... ».

Jésus lui-même fera écho à la demande de

Marthe, telle elle l’exprime, dans sa prière d’action de

grâce : « Père, je te rends grâce de ce

que tu m’as exaucé. Certes, je savais bien que tu m’exauces

toujours... » (vv. 41-42). Pour l’instant, Jésus

veut la faire progresser dans sa foi : « Ton frère

ressuscitera » Marthe comprend cette proposition de

Jésus dans le sens de la tradition juive. Sous l’influence

du pharisaïsme (dont il faut reconnaître les nombreux

aspects positifs, même si les pharisiens sont souvent

caricaturés dans les récits évangéliques),

l’espérance en la résurrection des morts s’était

développer pour rétribuer les justes qui étaient

morts sans avoir connu le bonheur.

Ainsi,

vers les années 100 avant Jésus-Christ, un auteur

anonyme expose comment des croyants, sûrs de la résurrection,

ont assumé jusqu'au bout la fidélité â

Yahwé. Il faudrait relire intégralement le chapitre 7

du deuxième livre des Martyrs d’Israël. Le roi

Antiochus voulait contraindre sept frères et leur mère

â manger de la viande interdite par la Loi mosaïque. Au

moment de son supplice, le deuxième frère s'écrie :

« Scélérat que tu es, tu nous exclus de la

vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons

morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle »

(2 M. 7, 9). Ainsi se trouve affirmé le fait que ceux qui

meurent pour leur foi ressusciteront, car cela est nécessaire

à la justice de Dieu. Et la mère de ces sept frères

les encourageait dans leur supplice : « Je ne sais

comment vous avez apparu dans mes entraimes. Ce n'est pas moi qui

vous ai gratifiés de l'esprit et de la vie, et ce n'est pas

moi qui ai organisé les éléments dont chacun de

vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde, qui

a formé l'homme à sa naissance et qui est à

l'origine de toute chose vous rendra-t-il dans sa miséricorde

et l'esprit et la vie parce que vous vous sacrifiez maintenant

vous-mêmes pour ses lois » (7, 22-24) .

Peu

à peu, les développements de la pensée juive,

sous l'influence des pharisiens, amenaient à penser que chaque

membre du peuple élu bénéficierait de la

résurrection « au dernier Jour » quand

la justice même de Dieu rétablirait toute chose dans

l'équité. Mais le fait de la résurrection

n’était pas admis par tous, et particulièrement pas

par les sadducéens. C'est ainsi que Paul, arrêté

à Jérusalem, aux portes du Temple et traduit devant le

Sanhédrin, peut utiliser cette opposition entre pharisiens et

sadducéens pour échapper à la colère des

Juifs (Ac. 23, 6-10).

Mais

autre chose est d'affirmer la résurrection eschatologique (au

dernier jour) autre chose est de dire : « Je suis la

résurrection et la vie » (v. 25). Ce qui est

remarquable dans ce récit de la résurrection de Lazare,

c'est précisément que cette révélation

précède le signe, alors habituellement la révélation

suit le miracle. L'explicitation de Jésus commence par un « Je

suis » qui indique la présence divine elle : le nom

de Dieu s'exprimait simplement par ce terme. On peut y voir la

prétention de Jésus à l'égalité

avec Dieu... Mais il y a plus : la résurrection n'est pas pour

un au-delà, elle est exprimée au présent : « Je

suis la résurrection et la vie ». Maintenant que

Jésus est présent, auprès de Marthe - alors

qu'il est très proche de sa propre mort - la mort ne pose plus

de problème pour Lazare et pour tous ceux qui croient en

Jésus. Et au-delà de la mort de Lazare, il est question

de la mort de tout croyant : la mort est devenue irréelle,

elle était déjà présentée comme un

sommeil (v. 22). Celui qui croit est déjà passé

de la mort à la vie. Jésus essaie donc d'élever

l'esprit de la sœur de Lazare vers cette idée qu'il y a déjà

résurrection et vie pour ceux qui croient en lui. Cependant,

il y a une condition à l'obtention de la résurrection

et de la vie, c'est la foi : « Crois-tu cela ? »

Par sa foi, le croyant possède l'espérance d'avoir déjà

part à la vie même de Jésus, qui se présente

comme le principe, l'auteur et la source de la vie et du salut.

Lorsque

Jésus affirme : « Je suis la résurrection et

la vie », il se révèle lui-même comme

celui qui communique la vie par ce qui sera sa glorification sur la

croix : la vie est reçue à travers la mort à

soi-même. Jésus, en montant en Judée pour amer

réveiller son ami Lazare marchait vers sa mort : le don de sa

vie permettait de redonner la vie à Lazare. Et la résurrection

de Lazare devient, inversement, le signe de la glorification de Jésus

et le gage de notre propre résurrection.

La

foi de Marthe doit amer jusqu'à cette affirmation que la mort

même de Jésus est source de vie. La réponse de

Marthe sera nette : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le

Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde » (v. 27). En

posant cette affirmation, Marthe progresse, dans sa foi : elle ne

perçoit plus Jésus comme un puissant faiseur de

miracles. Mais elle découvre en Jésus celui que le Père

a envoyé. En reconnaissant et en confessant la qualité

messianique de Jésus, Marthe reconnaît qu'il possède

la pleine puissance de la résurrection. Il y a là une

triple profession de foi qui est affirmée par Marthe :

·

Jésus est le Christ (traduction de l’hébreu :

Messie),

·

il est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant,

·

il est celui qui vient.

C'est

le modèle même de la foi qui est demandé à

tout chrétien. Il n'est pas nécessaire d'avoir

rencontré le Christ pour croire en sa parole :

« Bienheureux ceux qui sans avoir vu ont cru »

(Jn. 20, 29).

Marthe

vient vers Marie

Après

sa profession de foi, Marthe court prévenir sa sœur, tout

bas. Pour Jean, Marthe a fait ce qu'el1e devait : elle a professé

sa foi, elle prévient Marie pour elle accomplisse la même

démarche. Si « le Maître est là et il

appelle », c'est qu'il va faire progresser Marie sur le

même chemin de la foi et de l'espérance.

Marthe

et les Juifs sortent ensemble

L'acte

de foi de Marie commence par manifester que la foi de l'homme est

toujours une réponse à une initiative du Maître.

Les juifs sortent de la maison et suivent Marie. Toute la scène

se passe" à l'extérieur, la maison se vide

entièrement de ses occupants, comme le tombeau va bientôt

se vider de son occupant, mais il convient de noter la différence

d’attitude entre Marie et les juifs. Marie s’empresse d'aller

rejoindre Jésus pour se jeter à ses pieds, alors que

les juifs pensent qu'elle part se lamenter au tombeau. Mais

l'essentiel, pour Jésus et pour l'évangéliste,

n'était-il pas simplement d’amener les témoins vers

le lieu du signe ? Marie reprendra la même supplique que sa

sœur : tu n'étais pas là et mon frère est mort

! Elle se plaint de la même manière que sa sœur, mais

son attitude est plus démonstrative : elle se jette à

ses pieds pour reprendre le refrain qui exprime toute sa désillusion,

voire la désespérance qui est la sienne depuis ces

derniers jours.

« Lorsqu'il

la vit se lamenter, elle et les juifs qui l’accompagnaient, Jésus

frémit intérieurement et se troubla ». La

démonstration de la peine de Marie est tout orientale, elle se

lamente à grands cris, ainsi que les juifs qui

l'accompagnaient. Et l'évangéliste emploie deux termes

pour désigner les sentiments de Jésus à ce

moment: il frémit intérieurement (en esprit) et il se

troubla. On s'est beaucoup interrogé sur le sens de ces deux

sentiments de Jésus. Pour certains, Jésus se serait ému

du chagrin éprouvé par Marie, il aurait été

complètement remué par la tristesse des deux sœurs et

de leurs amis. Pour d'autres, il se serait indigné devant ce

deuil purement conventionnel, que les juifs soulignent au verset 37 :

« Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle n’a pas été

capable d'empêcher Lazare de mourir », ce qui

motiverait la colère de Jésus contre l'incrédulité

des Juifs. D'autres encore pensent que Jésus manifeste alors

sa colère, ou du moins son aversion envers la mort (et son

auteur) qui a atteint son ami Lazare, et qui va bientôt

l'atteindre. Il est vrai que Jésus pleure (v. 35), et ses

pleurs manifestent simplement l'amitié qu'il éprouvait

pour Lazare, et ils provoquent une double réaction : la

sympathie des uns et le mécontentement des autres. Certains

Juifs rappellent donc la guérison de l'aveugle-né et

mettent en doute la puissance de Jésus : pourquoi n'est-il pas

venu pendant la maladie ? Maintenant, il est trop tard il aurait pu

prévenir cette mort. Mais c'est précisément ce

que Jésus a voulu éviter : il devait laisser mourir

Lazare s'il voulait faire éclater la gloire de Dieu.

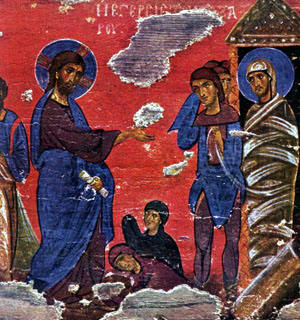

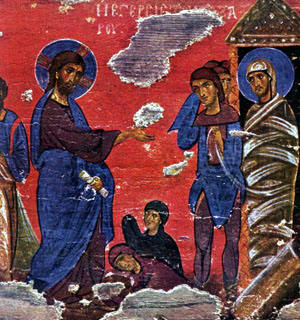

Jésus

s'adresse à Lazare

Jésus

arrive alors au tombeau, situé vraisemblablement dans une

grotte. L'évangéliste dit simplement qu'une pierre en

fermait l'entrée. Alors, Jésus donne un ordre bref :

« Enlevez la pierre ». Mais les témoins

élèvent des objections que Marthe traduit aussitôt

: « Seigneur, il doit sentir... il y a quatre jours

déjà... ». Sa remarque montre simplement

qu'elle n’a pas réalisé entièrement la portée

de sa profession de foi, et Jésus rappelle une fois encore ce

qu'il a promis. Avant de réaliser ce qui sera son dernier

signe, le plus grand miracle de sa vie, « Jésus

leva les yeux », comme il le fera au cours de sa dernière

prière (Jn. 17, 1).

L’expression

« lever les yeux » est typique de la tradition

liturgique chrétienne, alors que les juifs se tournaient

plutôt vers le Temple de Jérusalem. Sa prière ne

sera pas une supplication, mais davantage une action de grâce.

C'est le type même de la prière de Jésus (elle

est toujours action de grâce, car il sait que son Père

l'écoute toujours). A la limite, Jésus n'avait pas

besoin de prier car toute son existence est en harmonie, en communion

avec la volonté du Père, toute sa vie est une prière

- toute prière des chrétiens sera aussi exaucée

dans la mesure où elle s'accorde avec la volonté du

Père. Mais Jésus prie à cause des témoins,

« afin qu'ils croient que tu m'as envoyé ».

Il

faut attendre les deux derniers versets d'un long récit

inauguré par le « il y avait un homme malade »

(v. 1) pour que l'évangéliste nous conduise là

où il voulait en venir : le miracle de la résurrection

de Lazare. Le principal intéressé par l'ensemble de ce

texte n'occupe que quelques lignes... Alors Jésus commande :

« Lazare, sors ! »

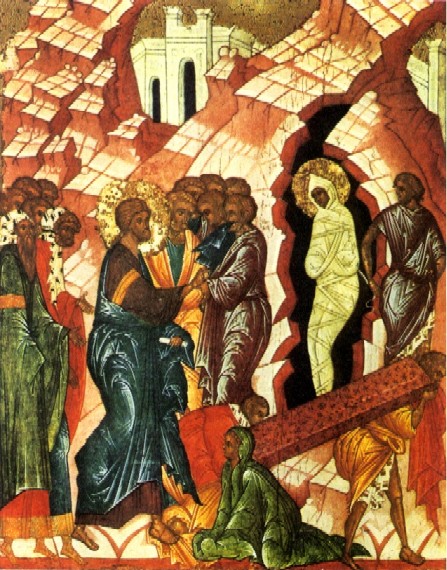

Lazare

sort du tombeau vivant, mais lié

« Et

celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains

attachées par des bandes et le visage enveloppé d’un

linge ».

Tandis

que, pour Lazare, il a fallu rouler la pierre qui obstruait l'entrée

du tombeau et le détacher de tout ce qui pouvait l'entraver,

lors de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala ne

pourra que constater que « la pierre a été

enlevée du tombeau » (Jn. 20, 1) et les deux

disciples constateront « les bandelettes posées là

et le linge qui avait recouvert la tête ; celui-ci n'avait

pas été déposé avec les bandelettes, mais

il était roulé à part, dans un autre endroit »

(Jn. 20, 6-7).

RECAPITULATION

DE LA DEUXIEME PARTIE

|

du

côté de la maison

|

du

côté de Jésus

|

|

Lazare

aurait dû guérir (v. 21 et 32)

sorties

successives

Je

sais qu'il ressuscitera (v. 24)

Crois-tu

?

VIVRE

EST CONDITION CROIRE

|

Lazare

est vivant (v. 44)

Je

suis la résurrection (v. 25)

Oui,

Seigneur, je crois (v. 27)

CROIRE

EST CONDITION POUR VIVRE

|

SCHEMA

RECAPITULATIF

|

les hommes

|

Jésus

|

|

Lazare

est malade

Nous

voulons qu'il guérisse

Cette

maladie n’aboutira pas à la mort

VIVRE

EST CONDITIQN POUR MOURIR

|

Lazare

est mort

Mourons

avec lui

Je

me réjouIs que Lazare soit mort afin que vous croyiez

MOURIR

EST CONDITION POUR CROIRE

|

|

Lazare

aurait dû guérir

Il

ressuscitera

Crois-tu

?

VIVRE

EST CONDITION POUR CROIRE

|

Lazare

est vivant

Je

suis la résurrection

Je

crois

CROIRE

EST CONDITION POUR VIVRE

|

La

foi en Jésus

Tout

le quatrième évangile est l'évangile de la foi

en Jésus envoyé par le Père, et cette foi en

Jésus donne la vie éternelle. En réponse aux

« oeuvres de Dieu » accomplies par Jésus,

en réponse aux différents signes, l'homme est amené

à prendre position. Les hommes sont appelés à

croire en Celui que Dieu a envoyé. Mais dans le procès

qu'ils intentent à Jésus, tout au long de l'évangile

johannique, les juifs refusent de croire, malgré les

témoignages rendus. Ils accusent Jésus de revendiquer

l'égalité avec Dieu, ils l'accusent de se faire Dieu,

et, avec la résurrection de Lazare, la tension est à

son point maximum. Les juifs l'avaient sommé de répondre

clairement à leur interrogation : « Jusqu'à

quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous

ouvertement ! » (Jn. 10, 24).

La

réponse de Jésus se trouvera dans la résurrection

de Lazare : la vie appartient à Dieu, et Jésus possède

en lui la puissance de la vie et de la résurrection, parce

qu’il est l’envoyé du Père. Mais cette réponse

sera précisément la cause de sa condamnation à

mort. A la suite de ce miracle, les grands prêtres et les

pharisiens réunissent le Sanhédrin, une instance de

décision dans les affaires religieuses juives : ils

reconnaissent que Jésus accomplit beaucoup de signes,

peut-être même trop de signes. Et, au lieu de le

reconnaître comme le Messie attendu, ils lancent un appel à

la prudence : il faut se soucier du bien commun. Si Jésus est

vraiment le Messie, s'il est celui qui doit libérer le peuple

de l'oppression étrangère, il est permis de craindre

une réaction de la part de la puissance d'occupation qui

pourrait détruire la nation et le Temple. Caïphe, qui

était grand-prêtre cette année-là (en

principe, dans la religion juive, les grands-prêtres étaient

élus à vie, mais les Romains destituaient souvent les

grands-prêtres, ce qui pouvait donner à penser qu'ils

n'étaient élus que pour une année ; lors de sa

consécration, le grand-prêtre recevait des insignes qui

faisaient de lui une sorte de prophète pour la nation ; c'est

ainsi que Jean va montrer que Caïphe va se mettre à

prophétiser involontairement). Caïphe déclare donc

que Jésus doit mourir pour le peuple, pour le bien de la

nation, mais l'évangéliste va préciser que Jésus

ne meurt pas seulement pour la nation juive, mais pour « réunir

dans l'unité les enfants de Dieu qui étaient

dispersés » (Jn. 11, 52).

Jésus

va donc mourir pour permettre la constitution d'un nouveau peuple de

Dieu. Alors, le grand conseil décide de faire périr

Jésus. La Passion commence donc à ce moment, avec

l'onction de Béthanie qui apparaît comme

l'ensevelissement préfiguré de Jésus. Jésus

va mourir mais c'est pour vivre pour toujours, car il est la

résurrection et la vie.

La

résurrection de Lazare est le signe de la résurrection

de Jésus, mais la réalité de cette dernière

dépasse de beaucoup la figure qui est proposée par le

retour à la vie de Lazare. Si Lazare revit, i1 se voit quand

même menacé d'un retour de la mort. La mort n'aura plus

d'emprise sur Jésus après sa résurrection. Il

est le maître absolu de la mort et de la vie.

La

crainte des chefs des prêtres pour leur Temple est justifiée :

ce Temple sera bientôt détruit par les Romains, non pas

parce qu’ils ont cru que Jésus était le Messie, mais

plutôt parce qu'ils ont refusé de croire. Pour les

chrétiens, le Temple de Jérusalem n’a plus

d'importance, parce que Jésus, dans son corps ressuscité

a remplacé ce Temple. Il est le Temple vivant en qui les

croyants peuvent rendre un culte « en esprit et en

vérité » (Jn. 4, 24), il rassemble les

enfants de Dieu qui étaient dispersés (Jn. 11, 52), il

donne la vie à ceux qui croient en lui (Jn. 11, 25-26). La

fête de la Dédicace du Temple, qui était la toile

de fond temporelle du miracle de la résurrection de Lazare,

s'accomplit en Jésus.

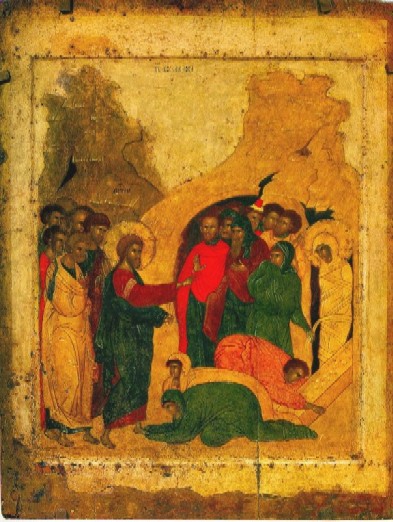

Les

deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la

résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous

les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière

et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte

au péché (et la lumière pour l’aveugle est le

signe d’une autre lumière qui est donnée à

ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus

redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe

d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout

croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,

Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus

important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus

seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire

revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à

Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa

mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la

mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que

le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,

4), « Je suis heureux de n’avoir pas été

là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,

je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je

savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à

cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu

m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).

Les

deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la

résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous

les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière

et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte

au péché (et la lumière pour l’aveugle est le

signe d’une autre lumière qui est donnée à

ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus

redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe

d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout

croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,

Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus

important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus

seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire

revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à

Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa

mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la

mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que

le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,

4), « Je suis heureux de n’avoir pas été

là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,

je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je

savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à

cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu

m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).

ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,

mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des

disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau

prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais

bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine

(vv. 33-36).

ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,

mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des

disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau

prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais

bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine

(vv. 33-36).